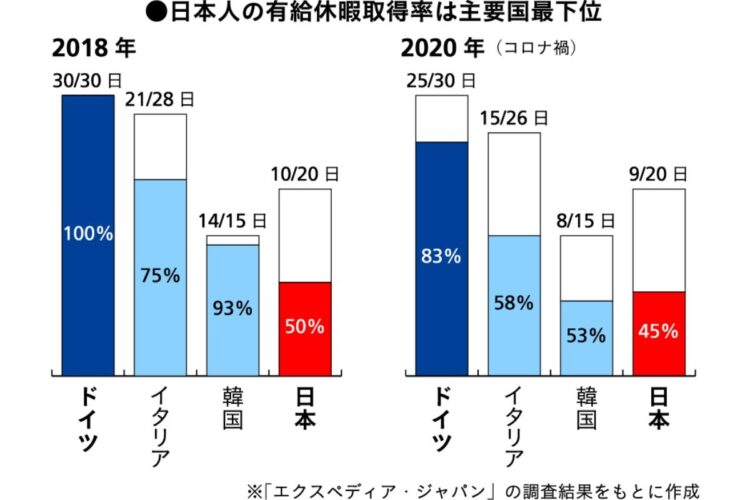

コロナ以前、ドイツ人の有給取得率は100%だった

「休む」ために働く——という考え方が当たり前になっているため、長期休暇を取りやすくするための工夫もしているという。その一つが、同じ会社で「休暇仲間」をつくることだ。

「自由に気がねなく長期休暇をとるうえで、日頃から部署での人間関係を良好にしておくに越したことはありません。私の夫の場合は、同じように就学生の子供がいる、気の合う同僚と交替で休暇をとっています。そのほうが、お互いに好都合だからです。

たとえば、子供の夏休みの6週間に休暇をとる時は、前半の3週間にとるか後半にするか、イースター(復活祭)休暇やフィングステン(精霊降臨祭)休暇のようなカトリックの休暇はどちらがとるかなどを相談し、翌年は逆の日程にするなどして休暇を決めています。そうすれば、その年ごとに互いに都合のいい休み方ができるわけです。

気の合う休暇仲間と、長期休暇をとる日程を互いに調整して、休暇中の仕事をサポートし合えば、仕事で迷惑をかけるかもしれないという不安は解消されるでしょう。また、自分一人ではなく複数で有給休暇の申請をすれば、休暇をとりづらい『空気』も気にしないで済みます。休暇仲間が増えていけば、いずれ部署全体に『有休を消化するのは当たり前』という新たな空気を生むことができます」(キューリング氏)

コロナ禍で自宅にいても「手当」が支給

さらにドイツの企業では、“休暇を取ると手当がもらえる”制度があるという。旅行などの出費があるかどうかに関係なく、休むことが奨励されているのだ。キューリング氏が続ける。

「コロナ禍のため、自由に旅行に行けないにもかかわらず、夫は2週間の有給休暇を取得して家に滞在していました。ドイツでは、有給休暇を取得すると『休暇手当』がもらえるので、休暇をとらないとかえって損になるのです。ちなみに、夫の会社では30 日間の有給休暇の取得手当は、月額給料の半額が支給されます」