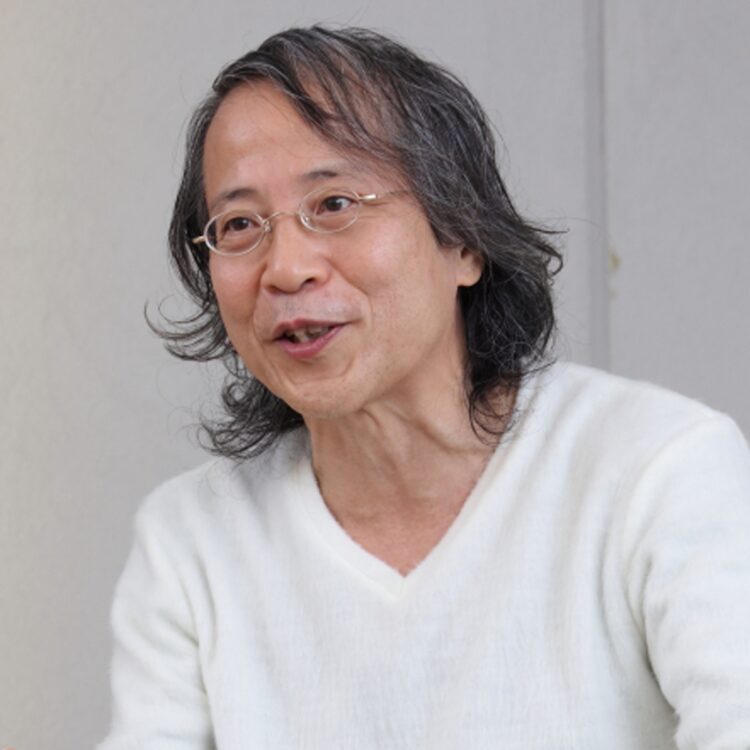

自身も「まわりと同じ」を強いることの生きづらさを感じたというオオタヴィンさん

教員の必要十分条件は子どもが好きであること

西郷:子どもたちが堀さんのことを「校長」とか「先生」じゃなくて、「堀さん」って呼んでいました。映画の中で堀さんが“先生だから偉いわけではない。子どもたちが「堀さん」と言える間柄の方が、心を開いてくれる“と言っていましたね。堀さんは、心底、子どもが好きなのでしょう。そして、それこそが堀さんの学校運営のすべての基本にある。

いま、全国各地のいろいろな学校を見て回っていますが、素敵な学校に共通しているのは、教員が「子どもが好き」という基本に忠実であるということです。子どもが好きであることは、教員になる上で“必要十分条件”だと私は思っています。“子どもにとって何が大切か”というところを見誤らないので、そういう教員は、少しのことにへこたれないんですよね。

──映画で取り上げられていた、コロナ禍の2020年6月、堀さんが保護者に配った手紙も印象的でした。

《あえていいます。子どもの村では、授業の遅れを取り戻すといった考え方はいたしません。子どもの村で取り戻すのは、子どもたちが失った「たのしい時間」であり、優先されるのは、子どもたちがほっとできる時間だと考えるからです》

西郷:このお手紙は本当に素晴らしくて、私もメモを取りました。ああいう手紙を出せる学校は、なかなかありません。

オオタ:危機的なときこそ、学校の真価が問われますね。堀さんが子どもの村学園を作った理由が、あの手紙に表れていると感じました。

子どもが好きだから、子どもが楽しい時間を過ごせる場を作っているんですよね。西郷先生が作り上げた桜丘中学校と似たものを感じました。人も場所も違うのに、子どもを大好きな先生がかかわる学校の雰囲気は似ていますね。

西郷:似るんですよね、これが。子どもを中心とした楽しい学校を作ろうとすると、同じような空気感になる。桜丘中でも、授業中に廊下に出て勉強してもいいし、校長室のソファにいる子がいたし、授業中に寝ている子もいました(笑い)。