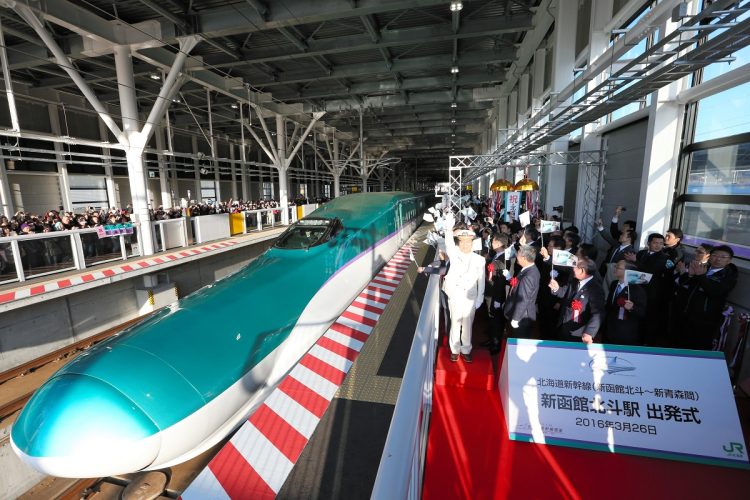

JR新函館北斗駅の鳴海正駅長(中央)の合図で出発する北海道新幹線上り一番列車「はやぶさ10号」。2016年3月26日、北海道北斗市(時事通信フォト)

ミニ新幹線方式は需要が小さな地方都市にも新幹線を呼び込むことができるというメリットがある一方で、代償も生じる。山形新幹線と並行する奥羽本線、秋田新幹線と並行する田沢湖線は一部区間で1435ミリメートル軌間へと改軌されたため、1067ミリメートル軌間の在来線と直通運転ができなくなった。

大泉新市長が目玉政策として掲げた新函館北斗駅―函館駅を結ぶミニ新幹線は、在来線の1067ミリメートル軌間を1435ミリメートルへと改軌するのではなく、3本目のレールを敷設して1435ミリメートル軌間の新幹線と1067ミリメートル軌間の在来線どちらも走れる三線軌条と呼ばれる方式を採用することを前提としている。

それでは、なぜ大泉新市長がミニ新幹線を目玉政策にあげたのか? そこには北海道の玄関口として栄えてきた函館市の停滞という深刻な状況があるからだ。

函館市に所在しない新函館北斗駅

北海道新幹線は2016年に新函館北斗駅まで開業。現在、2030年度を目標に札幌駅までの延伸開業の建設工事が進められている。

新函館北斗駅は函館本線の渡島大野駅を改称し、新幹線の停車駅となった。新駅は函館という地名が入っているものの函館市内に所在しているわけではなく、北隣の北斗市にある。そのため、新駅名称への改称をめぐり函館市と北斗市とで議論が紛糾した。

それでも、名称だけなら問題は小さかったかもしれない。新幹線駅が北斗市内に誕生したことで動線にも変化が生じ、それが経済や人口動態にも影響を及ぼし、少しずつ北海道の玄関である函館市の地位を揺るがしていく。

新函館北斗駅が開業した際、同駅と函館駅を結ぶ「はこだてライナー」が運行を開始。同列車は新幹線のルートからははずれてしまった函館へのアクセスを補完する意味合いが強かったが、はこだてライナーは新幹線から乗り換えが必要になるのでその面倒が忌避される。

また、はこだてライナーは快速列車でいくつかの駅を通過するが、それでも新幹線のスピードには劣り、所要時間で不利は否めない。新幹線のルートからはずれたことにより、函館を素通りしてしまう観光客が増えた。それは、北海道の玄関口として機能した函館の重要性を低下させるものだった。

ミニ新幹線が新函館北斗駅―函館駅間に走ることになれば、新幹線に乗車したまま乗り換えなしで函館駅へ行くことが可能になる。ミニ新幹線が実現しても、実際の所要時間の短縮効果はそれほどではないが、函館へ寄り道するという心理的なハードルは下がる。これは観光面で大きな訴求力を発揮するだろう。