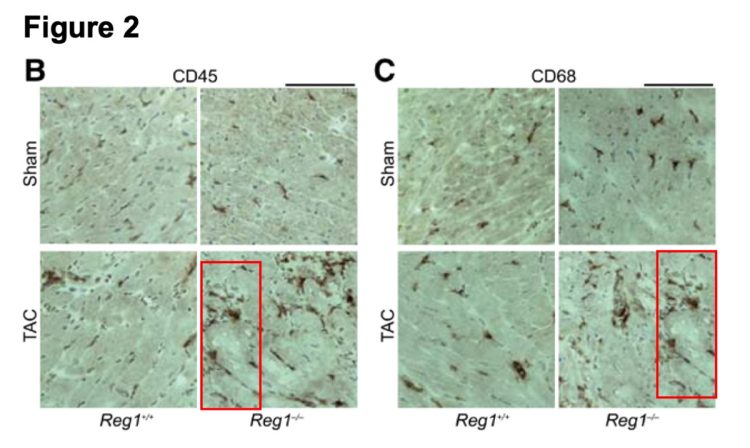

パブピアでの指摘(2020年の論文)。BとCは別の実験画像とされていたが、「AI」が枠で囲んだ部分が「同一」と判定。同じ画像の位置をズラして使用した疑いがある

彼の華麗な経歴は研究論文の業績によって築かれたが、不正行為が行われていたのだとしたら、国循トップという地位も砂上の楼閣でしかない。

医学の研究論文は、チームを編成して書かれるのが一般的だ。大津氏のように指導的な立場は「責任著者」として論文全体の責任を担う。そして、実験や論文の執筆を担当するのが「筆頭著者」である。

実は、不正行為が指摘された論文7本の「筆頭著者」は、すべて大津氏の弟子にあたる大阪大・循環器内科グループの医師だった。

2本の論文で「筆頭著者」を担当した2人の研究者は大阪大循環器内科の准教授などを経ていずれも国公立大の教授に栄転している。この他にも、研究に参加した医師の大半が大阪大の出身、または医局に在籍した経験を持つ医師だった。

元東京大学特任教授の上昌広氏(医療ガバナンス研究所・理事長)は、大阪大グループ内で不正行為が横行していた可能性を指摘する。

「パブピアが指摘した、過去の実験画像を加工して再利用(使い回し)する手口は、7本の論文に共通しています。20年前から大阪大の循環器内科で不正行為が受け継がれていた可能性もある。基礎研究は実験室という密室で行われるので、よほど高いモラルがないと不正が起きやすい」

大阪大は、東大や京大と並び間違いなく国内トップレベルの位置を占めている。それなのに、研究論文の不正疑惑が多数指摘されるのはなぜか。

「旧帝大医学部では、患者の評判がよくて腕が立つ外科医でも、基礎研究の論文で評価されないと教授になれません。そのために、患者の治療には全く貢献しないような基礎研究をやっているケースも多い。昇進に直結するので、研究論文の画像を都合よく加工する誘惑があるのは事実でしょう」(上氏)

(後編に続く)

【プロフィール】

岩澤倫彦(いわさわ・みちひこ)/1966年、札幌市生まれ。ジャーナリスト。報道番組ディレクターとして救急医療、脳死臓器移植などのテーマに携わり、「血液製剤のC型肝炎ウィルス混入」スクープで、新聞協会賞、米・ピーボディ賞。著書に『やってはいけない歯科治療』(小学館新書)などがある。

※週刊ポスト2023年8月4日号