注意すべき主な「長持ち成分」リスト

減塩や甘さ控えめを目指してはいけない

がんや腎臓病のリスクを上げ栄養素も不充分な、寿命を縮める危険な「長持ち食品」を避けるためにはどうすべきか。中戸川さんは「食品を購入する場所を選ぶ」ことを推奨する。

「依然として有害な保存料が使われている食品がある一方、大手スーパーやコンビニでは、そうした保存料を自主規制する動きも加速しています。

例えば、イオンのPB(プライベートブランド)のトップバリュには、添加物フリーをうたう『フリーフロム』というシリーズがあり、食品の種類はハムやパンなど多岐にわたります。セブン-イレブンの『セブンフレッシュフード』でも、おにぎりやお弁当、サンドイッチのようなフレッシュフードは添加物を自主規制しています」

磯村さんが推奨するのは、なるべく市販品に頼らず、「天然の長持ち成分」を使って手作りすることだ。管理栄養士の磯村優貴恵さんはこう話す。

「例えば梅と塩だけで作れる梅干しや、油と調味料を組み合わせればすぐに完成するドレッシングなど、簡単にできるものから手作りして、少しずつ添加物を減らしていきましょう。

オリーブオイルと塩、こしょう、そこに酢やレモン果汁を加えれば、簡単に自家製イタリアンドレッシングができます。酢や油の種類を変えれば和風にも中華風にもアレンジ可能。梅肉を加えるのもおすすめです。自作する際は保存容器の消毒と、手に傷がないかチェックすることを心がけてほしい。黄色ブドウ球菌が繁殖し、食中毒の原因になります」

消毒の徹底とともに遵守すべきは「レシピ通りに作る」こと。

「梅干しや漬物は“減塩”にしたら長持ちしなくなります。梅シロップも、砂糖より梅を多く入れれば腐りやすくなります。自分で長持ち食品を作るなら、天然の保存料である塩と砂糖は使い惜しみしないこと。“減塩”や“甘さ控えめ”を目指してはいけません」(中戸川さん)

安全性の担保された自作の「長持ち食品」だが、すべてをまかなうことは難しい。食品ジャーナリストの安部司さんは「バランスが重要」とアドバイスする。

「いま認可されている保存料をはじめとした添加物は、すべて実験で安全性が確認されているものの、科学が進んで再分析した結果、以前は安全とされていた成分に発がん性が見つかるケースもある。

添加物は認可と禁止の繰り返し。組み合わせて食べたときの弊害もわからないことだらけなので、摂取する量は減らすに越したことはない。忙しい日は保存料の入ったお弁当を食べても、次の日には手作りのものにするなど、バランスをとりながら相対的に添加物の摂取を減らしていきましょう」(安部さん)

長持ちする体を作るために、まずは冷蔵庫の中身から見直してみよう。

(了。前半を読む)

※女性セブン2024年6月6日号

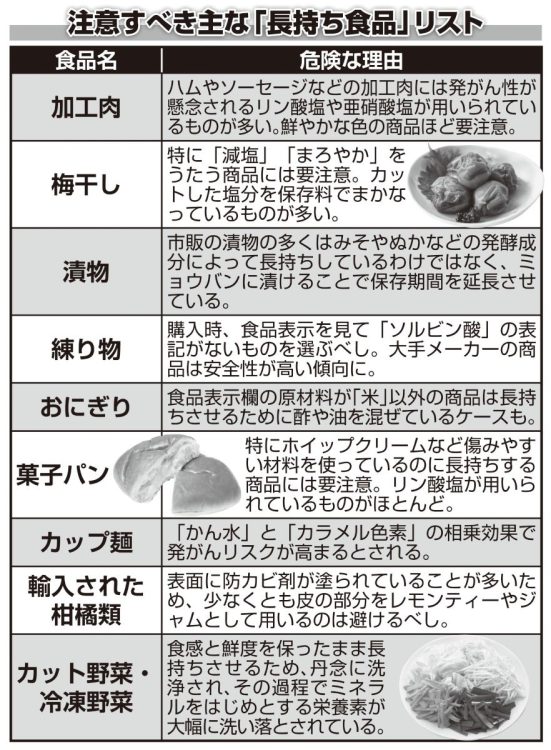

注意すべき主な「長持ち食品」リスト