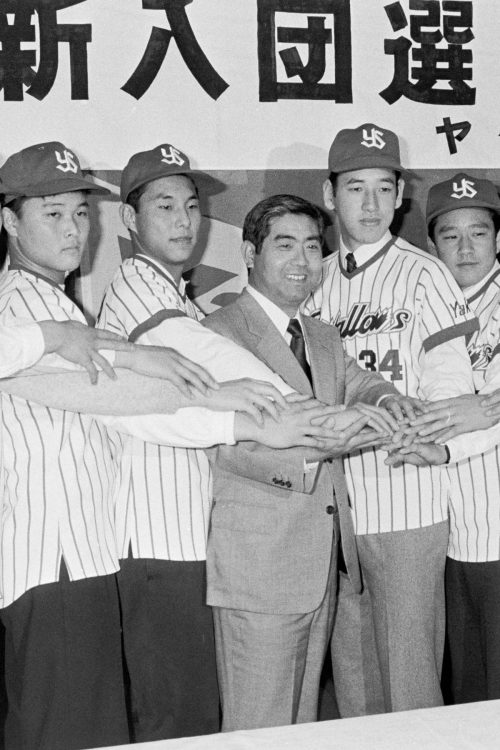

1989年6月、ヤクルトスワローズの新入団発表で栗山英樹氏(右)と写る橋上秀樹氏(左)

プロ野球選手の成長に必要な“厳しさ”

とはいえ、いくらしっかりとした理論があったとしても、チームマネジメントが上手く機能していなければ勝てない。令和時代の指導者として橋上氏は、若手選手との接し方について「少しでも強い口調で注意しようものなら、『パワハラ認定』されてしまう」と嘆く。

これはなにも、プロ野球界にかぎった話ではない。企業や学校など、一般社会でもよく聞く悩みでもある。ただ、現役で活躍できる期間が限られたプロ野球選手にとって、「ここで鍛えれば成長していく20歳前後」において、指導をする上である程度の厳しさが必要だという。

また昨今、外の世界からも“パワハラ”と非難されやすい時代だ。しかし、選手が成長しようとする過程では、その声が「選手の成長を阻害することにさえなりかねない」と橋上氏は強調する。

野球の技術には、最初に“理論”がある。しかし、技術を磨くプロセスにおいて理論だけでは解決できない問題にぶちあたる瞬間が訪れる。ひいては“限界”を突破するために、先が見えない状況で「どうやったら自分の体に技術をしみこませることができるか」と、がむしゃらに試行錯誤を重ねざるをえない状況もあるという。

事情を知らない第三者は、その光景を見て「練習をやらせすぎだ」と非難するかもしれない。だが実際にこうした“厳しさ” を乗り越えて、自身の限界を突破した選手がいたと橋上氏は語る。元プロ野球選手で、現在は野球解説者の古田敦也氏だ。

1990年に行われたヤクルトスワローズの秋季キャンプ中、橋上氏の隣で古田氏は、ティーバッティングに励んでいた。黙々とバットを振り、一球ごとに「首をかしげるしぐさ」や「うんうんとうなずいて納得した表情」を見せる。そばで見守る橋上氏は「何かを考えながら練習している」と察していたという。

後日、試行錯誤を重ねていた古田氏は、ふと「あっ、つかんだ!」と喜んだことがあった。橋上氏が尋ねると、古田氏は「バットがスムーズに出てくる感覚をつかむことができたんだ」と答えたという。のちに、古田氏は大学・社会人経由でプロ入りした捕手として史上初の2000安打を達成するが、もし、周囲が勝手に“やりすぎ”と制止していたら、野球史に残る偉業も幻となっていたかもしれない。

誰かの成功談が、すべての人にあてはまるとは限らない。しかし、人生のヒントになる普遍的な原則というものもまた、存在する。野球を愛し、プロ野球界を憂う橋上氏の実体験にもとづく教訓は、私たちの背中を押してくれるはずだ。

文・カネコシュウヘイ(フリーライター)