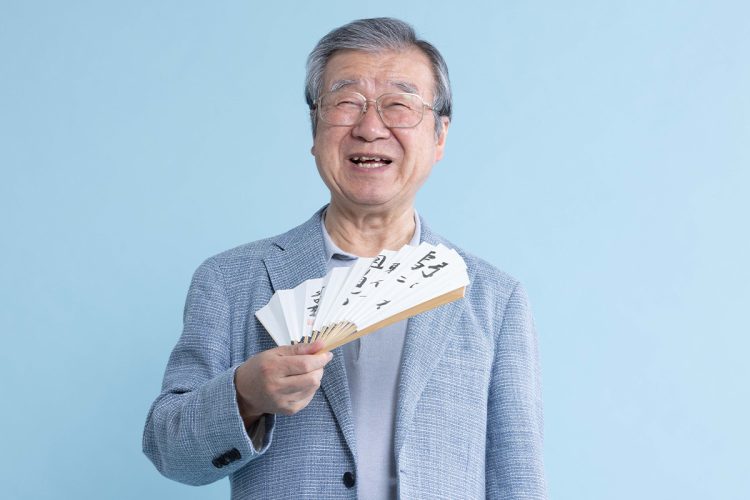

現役時代にはA級在籍11期、公式戦通算800勝を達成

「学業と将棋は両立できないから、どちらかにしなさい」

──となると、相当な覚悟で奨励会に入られたのですか。

いやあ、実は覚悟なんてなかったんですよ(笑)。奨励会に入る前は、東京の高校にでも通いながら将棋の修業をするのかな、なんて考えていたのですが、師匠に「学業と将棋は両立できないから、どちらかにしなさい」と迫られて。「そう言えば、この子も諦めるだろう」と思われたのかもしれませんね。ただ、そう言われてビックリしたものの、10秒くらいでスッと「将棋でいきます」という言葉が出てきた。

──勝てば生きていく道が開けるが、負ければ人生の道が閉ざされる。そんな世界に10代で飛び込んだわけですね。本では、プロになれなかった人たちの「その後」にも触れています。

将棋指しが持っている独特の集中力で、東大に入り直してビジネスの世界で活躍している人、医学部に行って医師になった人、司法試験に合格して裁判官になった人もいます。数字やアルゴリズムに強く、ITの世界で成功した人もいます。

アルゴリズムと言えば、谷合廣紀五段は現役のプロ棋士でありながら、東大の大学院でAIや情報工学の分野で高い評価を受ける研究者です。そんな彼も、プロ棋士になるまでには「鬼の三段リーグ」で8年以上も戦い続け、26歳の年齢制限ギリギリでようやく四段になった。つまり、プロになれた。正直言って、あれだけの頭脳があるならAIの研究一本で世の中に貢献したらいいのにと思いましたが、この世界には変な魅力があるのか、「どうしてもプロになりたい」と。

──やはり特別な世界ですね。

奨励会の試験に落ちたことが、「我が人生の幸せの始まりだった」と言った人もいますし、早い段階でプロ棋士に見切りをつけて別の道に進んだ人の中には、その後に成功している例も多いです。その一方で、年齢制限ぎりぎりまで粘ったけれどもプロになれず、奨励会をやめた後は「行方知れず」という人も少なくないんです。

──青野九段から見て、棋士になれる人となれない人の差は、やはり才能ですか。

才能はもちろん大事ですが、集中力も重要です。「この子は上に行く」と思わせる子は、指している時の集中力が他の子とは違います。それに、「負けてもクサらない力」も必要です。弟子たちが一日に何局か将棋を指すとしますね。そんなとき、私は弟子たちに「たとえその日一日負けが込んでも、最後の一局は必ず勝て」と言っているんです。連敗して今日はもうダメだと思っても、一勝があるだけで、そこからまた上がっていく芽が出るからです。

──負けが続いても「最後に一勝できるかどうか」が棋士になる分かれ目だと。

そうです。負け続けた日に、最後の一局で踏ん張れるかどうか。そのための精神力が必要なんです。やはり精神力の強さは重要で、普段は強いのに、大事な対局ではまったく勝てない人もいます。奨励会試験のたびに「目が見えない!」と言う子もいました。もう物理的に見えなくなってしまうのだと。緊張で視野がぼやけるのかもしれません。

──それは大変ですね。

やはり実力とは別に、勝負に向いている人と向いていない人がいると思いますね。