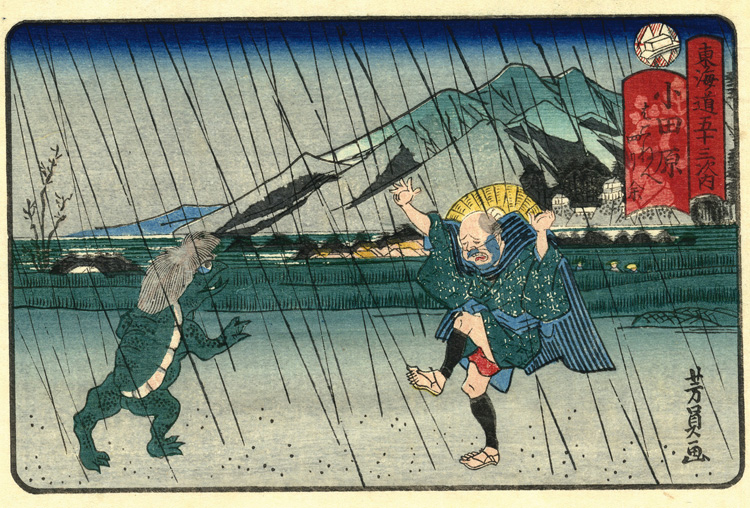

「河童」(『河伯(かっぱ)俗話』より)

迷信の産物と長らく見向きされずにいた妖怪が再び脚光を浴びるのは、水木しげる氏の描いた妖怪画がきっかけであるのは言うまでもありません。

私も文化として妖怪を残したいと続けてきた研究を1994年に『妖怪学新考』に発表しました。偶然にも京極夏彦氏が小説『姑獲鳥の夏』でデビューし、漫画『陰陽師』の単行本化、アニメ『平成狸合戦ぽんぽこ』公開など、妖怪関連の作品の発表がこの年に重なったことで、妖怪の存在が人々に注目されるようになっていったのです。

古来、妖怪が身近な存在であったことは、昔話や歌舞伎の演目などに頻繁に登場することからも明らかで、私たちは今でも科学で説明できない不思議なものに惹きつけられます。妖怪を排除する合理主義の考えが世を席巻する一方、心の内では想像の生み出したファンタジー世界に、ある種の憧れや願望を託してきたのではないでしょうか。

昨今は妖怪ブームといわれますが、私からみればブームは通り過ぎ、ようやく日本文化の一部として、妖怪が認められるようになったのだと感じています。

『河童』(『東海道五十三次内小田原』より)

『河童童子』

『鞍馬天狗』