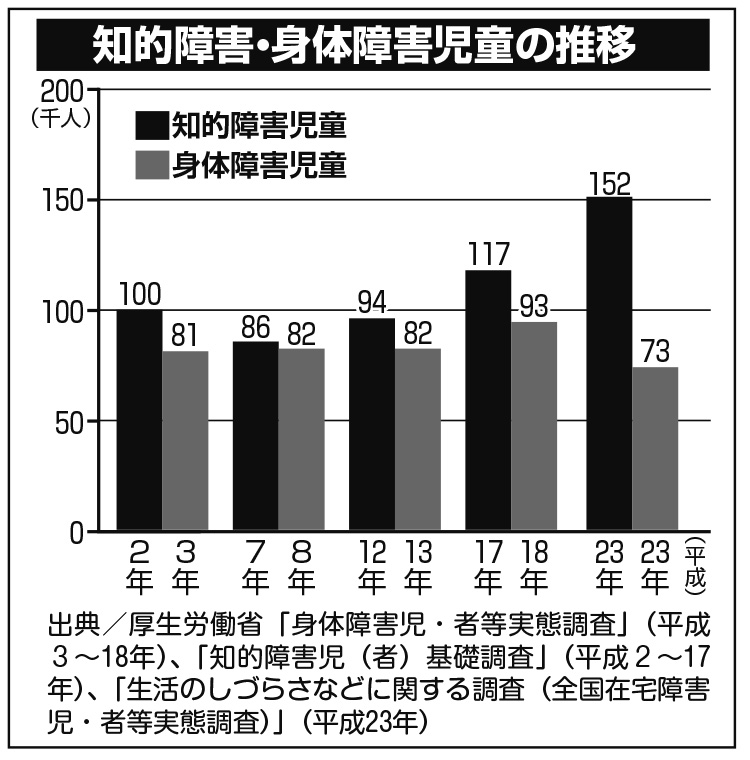

【グラフ】知的障害・身体障害児童の推移

「いちばんつらかったのは、この発言に賛同する意見がツイッター等で上がったこと。『税金も払っていないんだからある意味しょうがない』 という書き込みを目にした時は、“世の中がおかしくなってる”とすごく感じました。

障害者に対する偏見や差別が、どうすれば少しずつでも減るのかを突き詰めて考えた結果、“幼い頃から障害のある子とない子が一緒に生活する” に辿り着いたんです。時間はかかるけど確実な方法だと思いました」

一般幼稚園と障害児の幼稚園とに並行通園していたうららちゃんが、障害のない子との生活で著しく成長したことも大きかった。

「お迎えに行ったある日、男の子が一目散に駆け寄って来て『うららちゃんが僕の名前を呼んだんだよ!』って。

呼べないんですよ。発語がないから絶対呼べないんですが、きっと彼は娘の表情や身振り手振りで、『僕を呼んでる』って感じたんでしょうね」

お互いが育ち合うと、相手に思いを馳せる心が身につく。

「表情、前後の仕草や行動を見て、『こうしたいのかな』『こう思ってるのかな』と察することができる。これは大人になっても必要なこと。障害があっても、ゆくゆくは健常者が大多数の社会で生きていかなくちゃならない。コミュニケーション能力は必須です」

◆障害を超える生活の場こそ学童

一緒に過ごすなら小さい頃から。そこで、障害のある子とない子が放課後一緒に過ごせる場所「インクルーシブ学童」を開くことになった。“インクルーシブ”を掲げたのは一般の人にも広く知ってほしかったから。

「勉強の部分でインクルーシブにするって難しい。例えば、算数の掛け算ができる子と数字も読めない子を、同じ時間に同じ教室で勉強させる。障害児の親としては迷惑をかけている後ろめたさがあります。そんなふうに思っちゃいけないとは言われますが、思っちゃう。でも、生活の場なら、さほど神経質にならなくてもいい。差別や偏見も入り込みにくいと考えました」

2018年4月、小学1~6年生を対象にインクルーシブ学童『kids』をオープン。生徒数13人でスタートしたが、問い合わせが殺到し、現在は一時利用も含めて30人(障害の有無は半々)の子供たちが通う。

「学区外の子供も受け入れ、歩いて来られないお子さんはスタッフが車で学校まで迎えに行きます。放課後、子供を預けたくても連れて行く親がいなければ預けられない。そうなれば親は仕事もできない。サイトの取材で感じた小さな『こうだったらいいな、ああだったらいいな』を学童に生かしました」

◆「福祉を補助金の範囲でやろうとするから、広がらない」

学童に通う半数の子はいわゆる“健常者”。親が仕事をする上で必要に迫られて預けるケースをはじめ、差別や偏見のない場所に身を置かせたい、いろんな学校の子と遊ばせたい、など理由はさまざまだ。

今年7月には、生後半年~小学校入学前までを対象とするインクルーシブ託児『nursery』も開所した。

「小学校に入学するまで、幼稚園で預かってくれるのは長くても14時頃まで。きょうだいの授業参観などで1~2時間だけ預けたいと思っても場所がない。同行させるしかないのですが、走り回ってじっとしていない。その姿を見たきょうだいたちはムリして来なくいいよと。それがすごくつらかった」。そんな経験から、託児所は9~17時に。