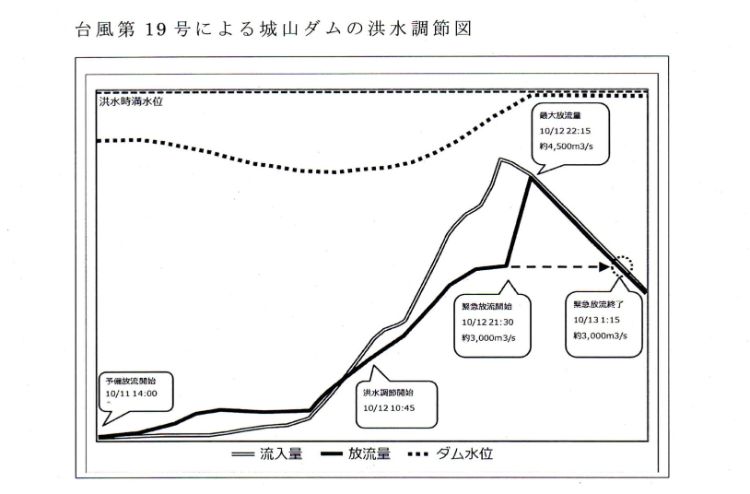

当日の水位変化を示した図。流入量と放流量でギリギリの調整が続いた(提供:神奈川県県土整備局河川課)

予備放流によって113m(標高。河床高は72m)まで下げていた水位はだんだん上昇していたが、雨量が予想したほどではなかったのか、15時頃から水位の上昇が見られなくなった。そのため、16時半頃には予告した17時からの放流開始を見合わせる発表を行った。

緊急放流は22時に延期したが、このあと水位が急上昇する。サーチャージ水位(洪水時に一時的に貯めておける最高水位)125mに近づいていた。

雨が降った後すぐにダム水位が上昇するわけではなく、タイムラグがある。山間に降った雨が流れてダムに集まるまでに時間がかかるからだ。ダム水位がどう上下するかを予測することは、自然現象がどう推移するか予測するのと同じで極めて難しい。

21時を過ぎて、城山ダムの現場で作業に当たっていたダム管理事務所の職員から、「もうダムがもたない」という連絡が入り、21時半からダムに注ぎ込んだ水と同等の量を放出する緊急放流を実施することになる。NHKでも緊急放流開始は速報で伝えられた。

緊急放流は翌1時15分まで続けられた。その頃には台風は過ぎ去り、雨も止んでいた。結果、相模川の氾濫、流域の浸水被害はかろうじて免れることができた。放流時刻が17時→22時→21時半と二転三転したのは、限界までダムの治水機能で持ちこたえようとした結果だった。

「緊急放流が早ければ、下流の水位が上昇して住民が危険に晒される。遅くなれば、サーチャージ水位の125mを超えてダムが決壊してしまう。どちらも避けたいから、ギリギリまで貯めようと22時まで粘ろうとしたのだが、予想よりも早く水位が上がって、早めに放出せざるを得なかった」(田所氏)

「あれ以上の降雨があったら、恐ろしいことになっていた。ダムもギリギリだったし、下流の河川もギリギリだった」と語るのは、一緒に業務にあたった防災グループ・リーダーの西島和隆氏だ。職員総出で眠れない夜を過ごした後でも気が抜けなかったという。

「緊急放流が終わっても下流に流れるのはそれから1~2時間後。その間ずっと、各所の川の水位を監視していた。どこかで決壊していないかと気が気ではなかった。翌朝、明るくなってから市街をパトロールして、どうやら大きな被害はなさそうだと、そこでやっと、ほんの少しだけホッとしました」(西島氏)