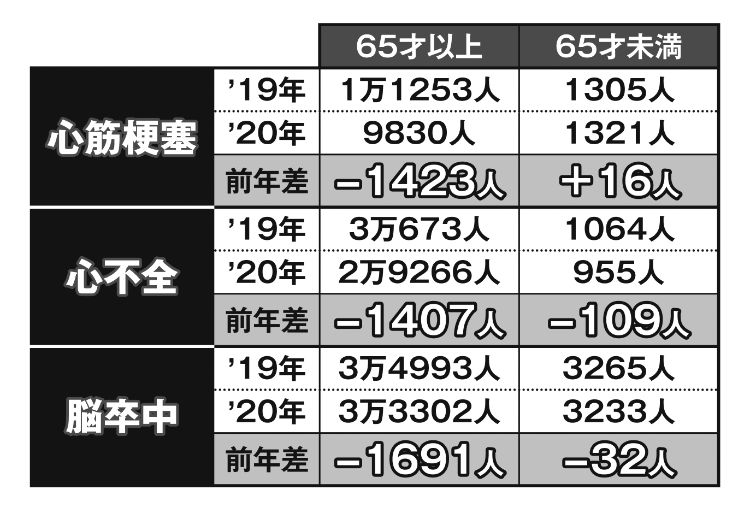

65才以上の循環器系疾患の死亡者数は大幅に減少

本来、病院は病気を治療する場所だ。体調に不安がある場合は、きちんと受診し、適切な治療を受ける必要がある。そのため、新型コロナの流行が広がり始めた初期は、病院へ行けずに体調を崩し、亡くなる人が急増すると懸念されていた。しかし、病院が“リスク”になるケースもゼロではないことをコロナ禍は示している。熊本大学病院地域医療支援センター特任助教授の高柳宏史さんはこう話す。

「明らかに医療によって体調不良を引き起こすこともあります。『医原性疾患(医原病)』と呼ばれ、例えば、採血時に刺した針が神経を傷つけて痛みやしびれを残してしまったり、CT検査などで使う造影剤でアレルギーによるショックを起こすことなどがあります」

アメリカのジョンズ・ホプキンス大学が2016年に発表した調査では、アメリカ人の死亡原因の第3位は医療ミスや過剰な医療など、「医療過誤」によるもので、年間25万1454人が死亡していると推計されている。自宅や老人施設で亡くなった患者はこの数字にカウントされていないため、実際にはさらに多くの人が亡くなっているともいわれている。新潟大学名誉教授の岡田正彦さんは、“不要不急”の治療のリスクを指摘する。

「この調査によると、医療が原因となって亡くなった人と、『がん』や『心筋梗塞』で亡くなった人の数は大きくは変わりません。この発表は日本であまり報じられませんでしたが、不必要な治療が結果的に健康寿命を縮める原因になっていると、一部で指摘の声が上がっています。薬の副作用や投薬ミスで亡くなることもあるでしょうし、切除しなくてもいい小さな腫瘍を手術したことで感染症を発症したというケースもあります」(岡田さん)

日本では、海外と比べて医療のリスクについて語られる場面が少ない。そのせいで、「病院へ行けば不調はすべて解決する」「病院へ行かなければ不健康になる」と思い込んでいる人も少なくない。

「もともと、害になることを研究すること自体が倫理的ではないため、医療がもたらす“害”についての研究は少ないです。そのため、一般的に医療による有益性を示す論文が多く出るようになります。なので、ニュースなどで最新情報を見聞きしている多くの人は、『医療は有益である』という一面だけを信じている可能性があります。

最近、『多剤併用』のリスクが注目されています。過度に不安になる必要はありませんが、患者さんも副作用に注意し、疑問がある場合は処方医に相談し、その必要性について理解してもらいたいと思います」(高柳さん)

※女性セブン2020年10月15日号