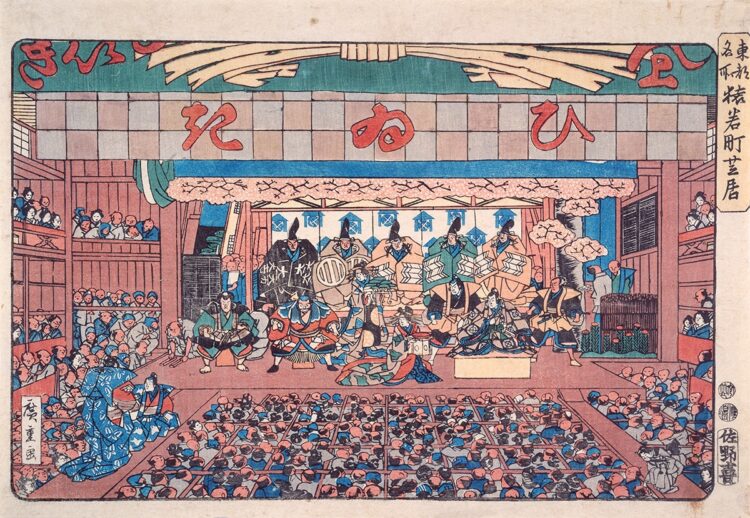

上手にストレスも発散していたようだ(写真/アフロ)

江戸の庶民は「ストレス発散」にも長けていた。

「江戸では人口の半分を占める武士が威張り散らし、ストレスのたまる社会でした。庶民はストレス発散のため、こぞって盛り場にくり出して遊んでいました。発酵食品や雑穀米の摂取に加え、胃に無用なストレスをかけなかったことも江戸時代の腸活といえます」(小沢さん)

予防医学専門医の関由佳さんも「みそとストレス解消は腸活の要」と声をそろえる。

「日本人が昔から発酵食品をたくさん摂ってきたことは、長寿や精神の安定につながっています。また腸活といえば、食べ物ばかり注目されますが、リラックスや睡眠、呼吸法などで腸に負担をかけないことも大切。肉体的、精神的にストレスがかかると活性酸素が増え、腸内環境に悪影響を与えます」

多くの腸活マイスターが実践する「白湯」も江戸時代には普及していた。当時、茶の湯を楽しむ上流階級をまねて、庶民が白湯を飲んでいたとの記録も残る。

腸を整える要素も、荒らす要素も、江戸の世から現代までつながるものなのだ。

※女性セブン2020年11月26日号