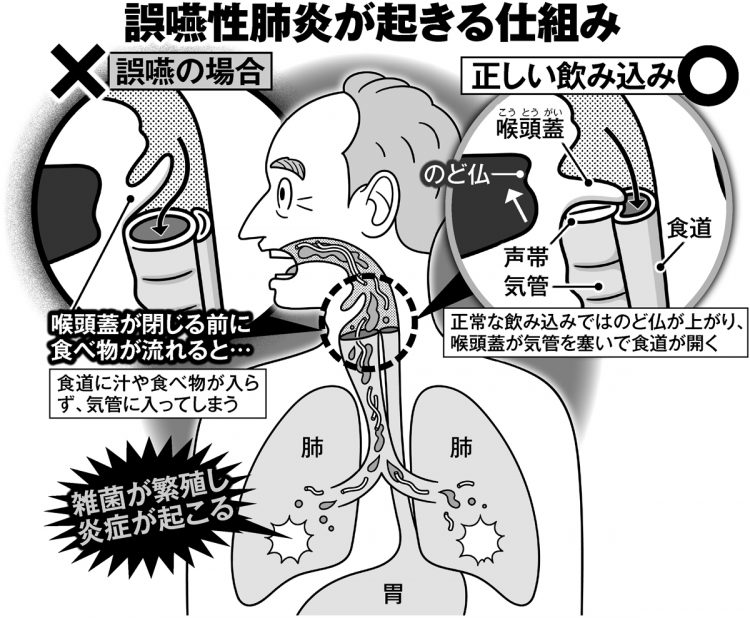

誤嚥性肺炎が起きる仕組み

通常、呼吸をしている時は空気を採り入れる気管が広がり食道の入り口が閉じ、逆に食べ物や汁を飲み込む(嚥下)時はのど仏が上がり、「喉頭蓋」という蓋が気管を塞いで食道が開くようになっている。

「そうめんの麺自体が肺に入ると誤嚥性肺炎のリスクが高まる」と、前出の井上医師も言う。

「たとえば数ccの水が肺に入ったとして、直ちに肺炎になるわけではありません。水に含まれた不純物の刺激などにより肺が炎症を起こし、何らかの原因で体調を崩したタイミングで肺炎を起こすと考えられます。その一方で、むせることが引き起こす『多量誤嚥』は急性の誤嚥性肺炎のリスクがあります」

窒息の原因と同様、そうめんを口に含んだ状態でむせると、口の中に残ったものを吸い込んでしまい、気管に多量誤嚥してしまうことがあるという。

「多量誤嚥でそうめんが肺に入ると、急性の炎症を起こしてしまいかねません。また、苦しんでいる最中に胃酸を嘔吐し、それが気管から肺に大量に入り込むと、重症の『間質性肺炎』を起こすことも考えられます」(井上医師)

汁をすすることでむせ、麺を誤嚥してしまうリスクがあるわけだ。加えて、むせることを誘発する要素に「薬味」もあるという。そうめんにはネギや生姜、ゴマなどを入れることが多い。

「細かく刻んだ薬味は吸い込みやすく、吸い込んだ後の刺激性が強いため、肺に入ると危険です。刺激物は直接肺を損傷させたり、むせるリスクも高くなり、多量誤嚥につながることがあります」(井上医師)

食べる時の事故を防ぐには

では、窒息や誤嚥といった事故を予防しながら、できるだけ長くこれまで通りの食べ方を続けるにはどうすればいいのか。前出の岩間医師は、嚥下機能を鍛えるために「歩く」ことと「口のトレーニング」を推奨する。

「歩けない人ほど、のどの筋力も落ちてくる。のどの筋肉は下半身の筋肉に連動しているので、足の筋肉を鍛えることが大事になります。歩行器や杖を使っていても、歩く距離が延びれば飲み込む力は上がっていきます。

また、口の周りの筋肉の動きをスムーズにするために、早口言葉を言ってみたり、口を大きく動かしながら、『パ・タ・カ・ラ』と繰り返し言ってみる方法もあります。

歳を重ねると鼻とのどの奥の『鼻咽腔』が閉じなくなって飲み込む力が弱くなってしまうのですが、それを食い止めるためのトレーニングになります。これを食べる前に繰り返すことで、飲み込む力が鍛えられます」