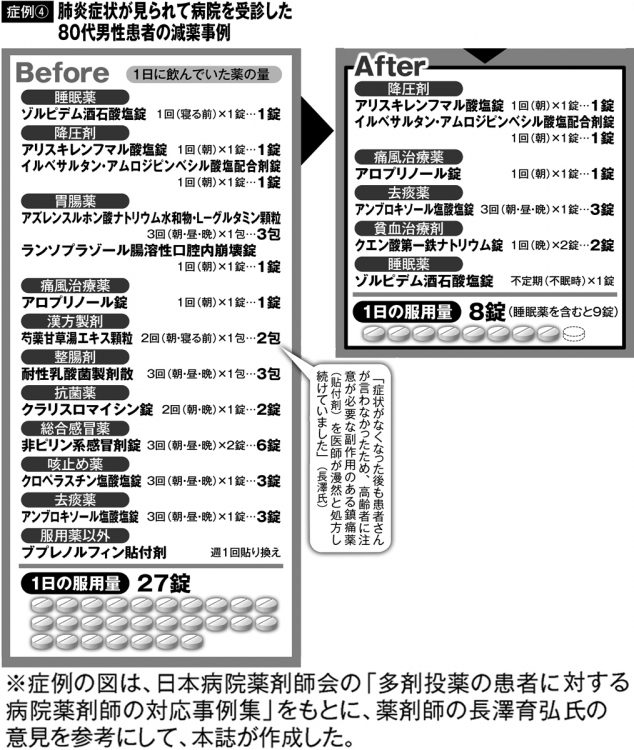

肺炎症状が見られて病院を受診した80代男性患者の減薬事例

この80代男性は、便秘症状に対して4種類の大腸刺激剤が投与され、体が薬に慣れてしまった可能性も指摘された。

「このケースでは複数のビタミン剤、胃腸薬、抗アレルギー薬など、対症療法として出されるような薬がどんどん増えていったとみられます。これは原因の特定されない訴えの多い患者に対し、多くの医師が行ないがちな多剤投与のプロセスです」(谷本医師)

降圧剤を減薬しても血圧が上昇しないなどの結果が得られたが、男性が睡眠薬などの服用継続を望んだこともあり、減らせた薬は8種類だった。それでも副作用リスクや医療費の軽減にはつながったはずだ。

こうした漫然投与を避けるには、患者自身が声を上げる必要がある。

「まずは患者が薬を飲む理由を理解したうえで、『胃の不快感がなくなった』『痛みがまだある』など自らの状態を医師に伝えることが大切です。そうした意思表示がなければ、医師は漫然と同じ薬を処方し続けます。

また複数の医療機関を受診している患者は、薬を受け取る薬局を一つにまとめることをお勧めします。そこで『かかりつけ薬剤師』を作れば、必要に応じてその薬剤師が医療機関に連絡し、薬の減量や中止を提案してくれます」(長澤氏)

最後に日本病院薬剤師会の和泉氏が総括する。

「患者自らが薬の効果や副作用などの情報を知ることは、服薬忘れや副作用の重篤化を防止することにもなり、適切な薬物治療を行なううえで非常に重要です。特に高齢者は生理機能の低下に伴って薬を体外に排出する能力が低下するため、多剤併用時に薬による有害事象が起こりやすいことを知る意義はあります」

ぜひ減薬の第一歩を踏み出してほしい。

※週刊ポスト2021年9月10日号