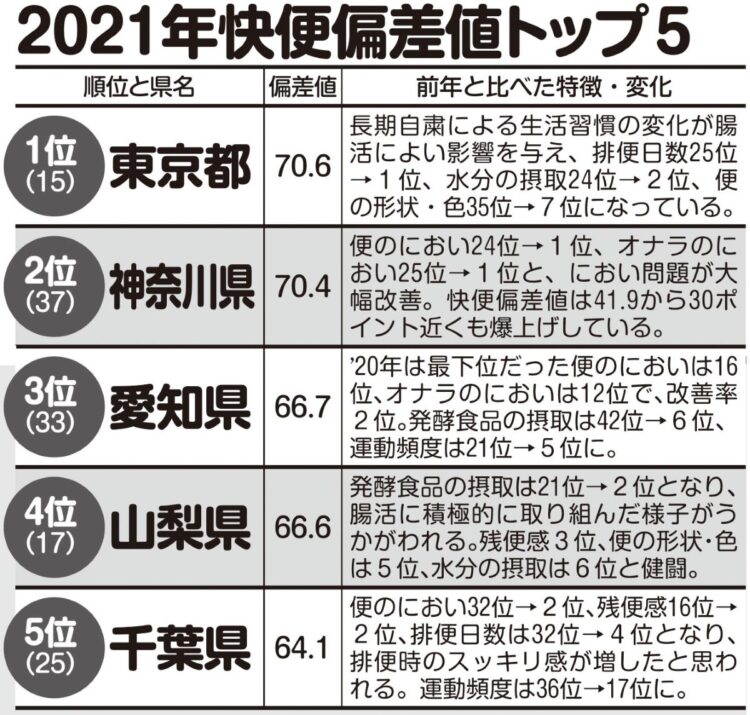

快便の人が多い県のトップ5は?

2位の神奈川県民は仕事よりもプライベート重視で生きている人が多く、SNSをよく使う県民1位。コロナ禍でもSNSを活用しながら前向きに楽しく生活した結果が快便につながったのでしょう。

3位の愛知県は、発酵食品の摂取が6位。食生活、生活サイクルなどの改善にストイックに取り組んだ結果、発酵食品の摂取量が増えて上位に入ったと推測されます」(木原さん)

4位は山梨県で、コロナ対策として山梨モデル(感染症対策を講じている飲食店などの事業者に認証を与える取り組み)で成果を上げ、県の調査では、この成功が県民の生活満足度を向上させたとしている。快便偏差値では、発酵食品の摂取2位、残便感3位だ。

「早くから対策に取り組むことでストレスが少ない生活が可能になり、腸活にも余裕があったのかもしれません」(川本さん・以下同)

5位の千葉県も、テレワークのメリットを享受した結果と考えられる。

「大都市および周辺の県ではテレワークが進んだ結果、生活時間に余裕が生まれたこと、健康に対する関心が高まったことで、いわゆる腸活にいい影響が出たのでは、と思います。特に朝食が充分に摂れると、納豆やヨーグルトなどの発酵食品を摂取する意識も高まることが推測されます。

一方、地方都市ではコロナ禍によるストレスの方が人々に影響を及ぼし、腸内環境を悪化させたのかもしれません。

前回最下位だった長崎県が7位まで急上昇した理由はストレスが減ったことによります。また、前回1位の静岡県が急下降した原因は発酵食品の摂取量が減ったことが理由。朝食摂取が減ったことも一因と考えられますが、睡眠時間が短くなったことが引き金かもしれません」

大腸環境を守るには、バランスのよい食事、適度な運動、質のよい睡眠が土台となる。これに朝食の摂取、適度な水分や、発酵食品の摂取を意識して続けることで、腸内環境は改善され、免疫力を高めることにもつながる。終わりの見えないコロナ対策はもちろん、健康な体作りのため快便偏差値アップを目指し、今日から腸活に取り組もう。

取材・文/山下和恵

※女性セブン2022年5月5日号