「女ひとりの人生はあまりに短い。だから私は映画を観るのです」

「子供の頃って、社会情勢もよくわかっていないし、非日常がうれしかったりする。だから大人になってから考えると悲惨な状況でも、結構楽しいと思えてしまうの。

例えば空襲になると、雨のように焼夷弾が落ちて空が明るくなるんですが、怖い、とか嫌だ、という気持ちよりも『花火が飛び交っているみたいできれい!』とはしゃいでしまう。疎開先でも現地の子供たちとすぐになじんで、一緒に遊んでいました。もちろん、比較的空襲が少ない地域にいたからだと思いますが。

私と同年代のイギリス人監督ジョン・ブアマンも『戦争中に爆撃機が飛んでくると学校が休みになってうれしかった。敵の飛行機に“ありがとう”と手を振ることさえあった』と振り返っていました。物資不足で食べ物がない、餓えのつらさはあったけれど、幸い、いまのウクライナの人たちが直面しているような実体験はありません」(戸田さん・以下同)

疎開先で終戦を迎えた翌年、戸田さんは焼け野原の東京に戻る。貧しく暗い世相のなかで、幼い戸田さんが心をときめかせたのが洋画だった。戦時中は禁止されていた海外の映画がマッカーサーの指示により解禁され、アメリカやヨーロッパで作られた作品が次々と上映されたのだ。

「母に連れられて映画館に行き、『オーケストラの少女』『キュリー夫人』『ガス燈』といった名画を、夢中になって観ていました。貧しい時代だったし、映画のなかの登場人物の日常を観るだけでも楽しかった。見たこともないような大きな冷蔵庫に、食べ物がいっぱい入っているのを見て、『あんな国があるんだ』と信じられない思いを味わったりしました。映画の世界を知りたくて映画雑誌をむさぼり読み、スクリーンで俳優たちがしゃべっているのと同じ言葉を話したくて、英語の授業に胸をときめかせました。

その頃は、祖母と母との3人暮らしだったので、英語が読めない祖母のために、頼まれもしないのに海外の写真雑誌のキャプションを訳していました。『こんなに面白くて素敵な情報を独り占めするのはよくない』という一心でした。振り返ると、その気持ちがいまの仕事の基礎になっているように思えます」

(第2回へ続く)

文/池田道大 取材/辻本幸路 撮影/田中智久

※女性セブン2022年8月18・25日号

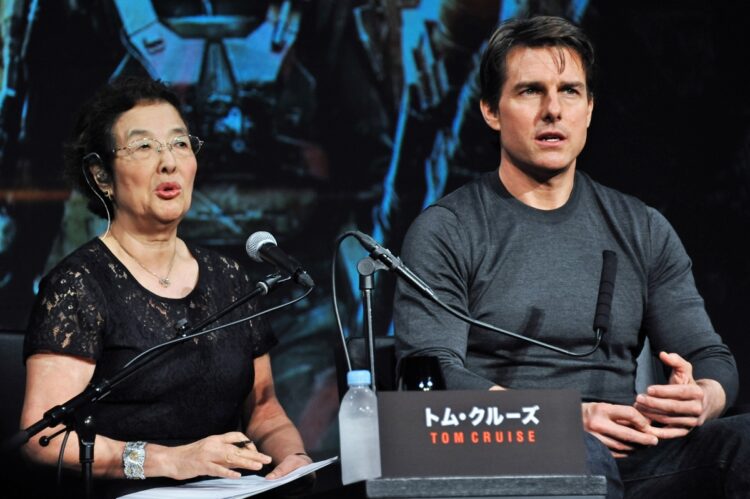

長年にわたりトム・クルーズの通訳として付き添ってきたが 、自身の年齢を明かしたことはなかった(写真/アフロ)

戸田さんを『地獄の黙示録』の字幕翻訳に抜擢してコッポラ監督とは長く親交が続く(時事通信フォト)

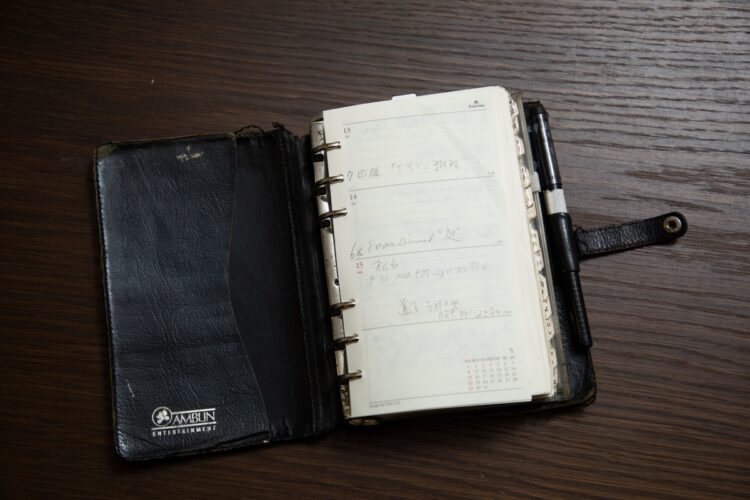

手帳はスティーブン・スピルバーグ監督からの贈り物を約40年にわたって使っている