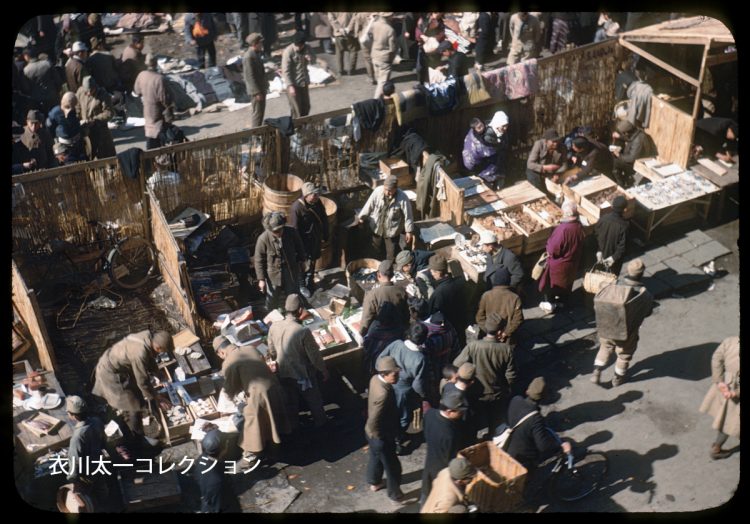

新橋駅前の闇市を収めた数少ない写真。マグロやさつま揚げが売られている。画角から推測すると、新橋駅に停車中の列車から撮られている。おそらく米軍人は立ち入りを禁止されていたのだろう(1946年2月13日、撮影者不明)

知られざる“第三層”

米軍人らは、日本人の子供たちの写真を多く撮っている。華やかな着物姿の女性の写真も多い。京都や鎌倉など観光地の写真も数多く残されている。一方で、ほとんど存在しないのが、闇市や売春婦の写真。成人男性の写真も少ない。

「米軍人がカメラを向けると警戒されてトラブルになりかねないので、子供や女性が多くなったのではないか。売春婦が写っていないのは、さまざまな理由が考えられますが、この頃の写真はスライドで、プロジェクターで投影して家族で鑑賞するものなので、撮った本人が抜き取ったとも考えられます」(衣川氏)

当時の軍人が、どんな立場でどこを訪れ、何に興味を持ってシャッターを押したかを1枚の写真から読み取っていくのが、カラー写真収集の醍醐味だという。

それにしてもこれらの写真、つい最近撮られたかのように鮮明であることに驚く。

「1936年に発売されたコダクロームというフィルムは、70年経っても色あせないほどクオリティが高い“オーパーツ”(出土した地層の時代に合わない優れた技術で作られた遺物)だと言えるでしょう(笑)」(衣川氏)

占領期に撮られた“プライベートなカラー写真”の価値を前出・佐藤教授はこう語る。

「当時の写真はおおよそ三階層に分類され、一番上に新聞などに載るプレス写真、二番目にGHQによる公式写真があります。私たちがこれまで目にしてきた占領期の写真の多くはこの第一層と第二層に分類され、撮影の意図が明確で、被写体も自身の役割を理解して演じている。一方、三番目に位置するプライベート写真は、これまで所在が知られておらず、そこからは素の日本がうかがいしれます」

占領期カラー写真は、戦後日本の知られざる側面を我々に見せてくれる。

取材・文/清水典之

※週刊ポスト2023年3月31日号