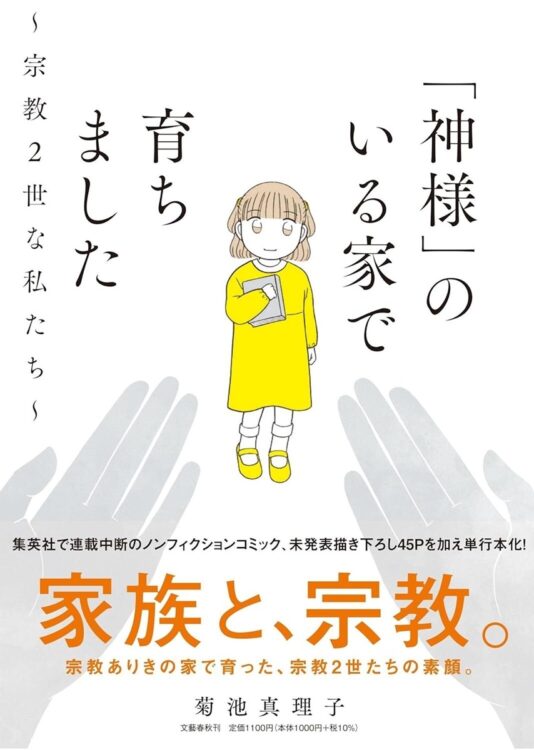

『「神様」のいる家で育ちました ~宗教2世な私たち~』に対し石井氏は「みんなの関心が高く、今すぐ知りたいと感じているものをドンとやるというジャーナリズムとしての価値が、この作品にはある」と評する

現実をどう解釈するかは読者に委ねられている

こうした手法は、様々なテーマで応用できると思います。たとえば、今問題が噴出している芸能界の性加害の問題を様々な視点から取り上げて、芸能という世界の構造に迫ることもできるかもしれません。そういう意味で、『女の子がいる場所は』(やまじえびね/KADOKAWA刊)にも同様の手法の強みを感じました。

この作品は、インドやアフガニスタン、日本といった国も宗教も文化も違う世界各地の国々の少女たちが直面している現実を1話ずつ描いた連作になりますが、作中でとくに印象に残ったのは、モロッコを舞台に「女は勉強なんてしなくていい」と女性蔑視発言を繰り返すおばあさんが登場するエピソードです。

──女性である、おばあさんが蔑視発言をするんですね?

そうなんです。それに対して主人公は反発するわけですが、おばあさんの過去を知っていくうちに、そう思わなければ生きられなかったおばあさんの辛い人生を知り、苦しい気持ちになり……そこで話が唐突に終わります。

そこから物語が続くかと思いきや、結論を描いてないんですね。そこで生きる人たちの思いを描き、そういうことが起きている現実をどう解釈するかは読者に委ねられているわけです。

そのようにして描かれた1編ずつを通して読んでいくと、ストレートに「女性は不利である。世界は男尊女卑だ」という批判ではなく、そうした社会の中で、今も少女たちが生きている、あるいは立ちすくむ姿が浮かび上がってきます。社会問題の構造そのものが持つ、普遍的な問題が読者に見えてくる作品の作り方が、素晴らしいと思いました。

アプローチは違いますが、人間が抱える普遍的な問題に迫るという点で心を動かされた作品として挙げたいのが、『絶滅動物物語』(著:うすくらふみ 監修:今泉忠明/小学館刊)です。いわゆる理系的なテーマを扱っているのですが、深い奥行きを感じさせてくれます。

──タイトル通り、絶滅動物たちがいくつも出てきますね。

ええ。なぜ動物たちは絶滅してしまったのか、という知的好奇心をくすぐられながら、ミステリーのように読み進めていくと、最後に人間がいつの時代も変わらずに持つ普遍的な欲望が浮き彫りにされていきます。

絶滅した動物を描きながらも、描いているのは人間そのものなんですね。インパクトがありますし、斬新な作品だと思いました。こうしたテーマを扱うことは、昔は小説に求められていたところがあるのかもしれませんが、今の時代、それを漫画に求めている方がたくさんいるのだと思います。

また、理系的なテーマは、読者の関心も高くて、今後も多種多様な作品を生み出せる可能性を秘めていると感じました。たとえば、温暖化、マイクロプラスチックといった環境問題やSDGsについて取り扱うことで、新たなドキュメントコミックが成立するのではないでしょうか。