名医が選んだ「最強の膝の名医」

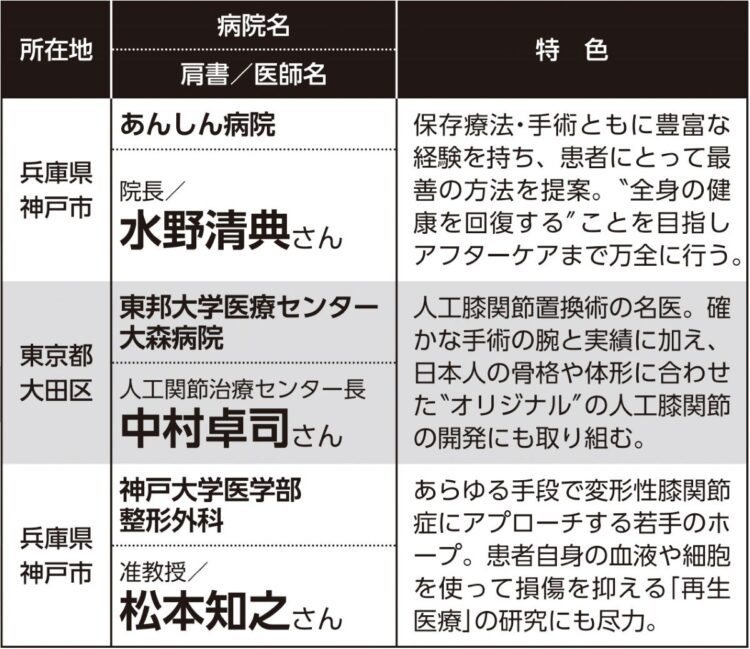

ただ、変形が進んでしまった場合には骨切り術や部分置換術では対応が難しく、全置換術が必要となる。かつては、人工膝関節の耐用年数はおよそ10年で、それを過ぎると再置換の手術が必要だった。しかし、近年は耐用年数が大幅に延びた。東邦大学医療センター大森病院 整形外科・人工関節治療センター長の中村卓司医師が解説する。

「人工関節の耐用年数が10年程度といわれていたのは、いまから20年以上も前のことです。人工関節を作る技術が改良された結果、20年は耐えられるようになっています。実際、私のところにも、手術後、20年以上入れ替えずに通っている患者さんが大勢います。

また、耐用年数が10年だった時代は『手術後、痛みが取れて歩ければそれでいい』という考えでしたが、いまは手術を取り巻く技術が進歩しており、患者さんがいかに元の生活に近い日常生活を送れるかを追求する時代です。

バレーボールのようにジャンプして膝に大きく負荷がかかるスポーツはまだ難しいものの、ゴルフやテニス、サイクリング、登山、スキーなどを楽しんでいる患者さんが多くいます」

中村医師によれば、中には手術に踏み切れず、ヒアルロン酸の関節内注射を何年も続けている人がいるという。しかし、手術のタイミングを逸しないことも大切だ。

「軟骨がすり減り続けて完全になくなり、骨と骨が直に接するようになると骨内部の組織が損傷して出血などを起こします。そうなるとヒアルロン酸の関節内注射は効かなくなります。骨内部の組織が損傷しているかは単純X線検査だけではわかりません。保存療法を続けていても症状が改善しない場合はぜひMRI検査を受けてください。

長年痛みが取れないと家に閉じこもることが多くなり、精神面にも影響を及ぼします。手術により痛みが取れることで、家族や友人と旅行に行けるなど楽しい生活が取り戻せます。適切なタイミングで手術を受けることは、健康寿命を延ばすためにも大切です」(中村医師)

丁寧な検査を重ね、適切なタイミングで手術を提案することもまた名医の証だといえるだろう。

なお、“切らずに治す最新治療”として、膝の再生療法を行っている医療機関もある。患者自身の血液を採取し、そこから血小板を多く含む血漿を抽出して関節に注射する「多血小板血漿(PRP)療法」や、脂肪から採取した幹細胞(さまざまな種類の細胞に分化できる母細胞)を増やして関節に注射する「脂肪幹細胞治療」などがある。健康保険が適用されないため、1回の注射で数十万円ほどかかる高額な治療だが、効果はどれほどなのだろうか。松本医師が話す。

「再生と名前がついていますが、実際のところ膝軟骨を完全に再生できるというエビデンス(科学的な証拠)はありません。再生というより抗炎症作用が主体ですので、水がたまらなくなったり、痛みが減ったりする効果は期待できますが、変形が進めば痛みがぶり返すことになります」

医師と相談のうえ、膝の痛みを取るための最適な治療法を選択してほしい。

(後編に続く)

※女性セブン2024年2月29日・3月7日号

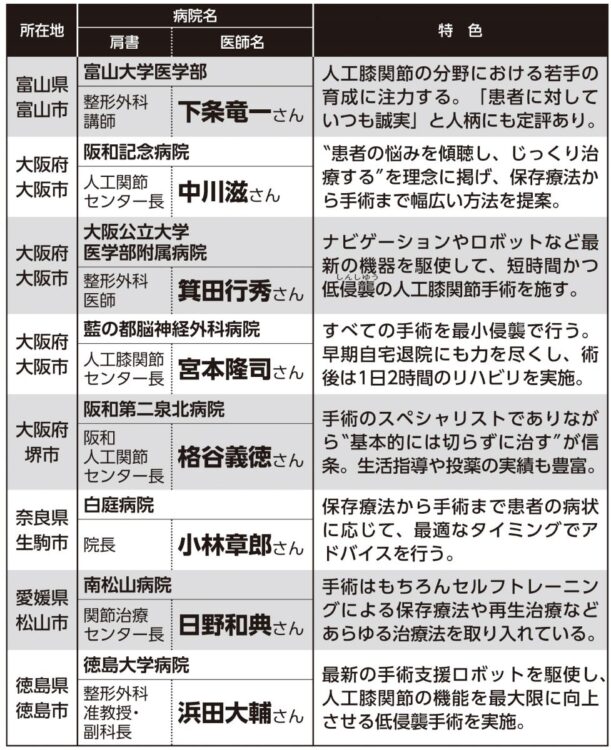

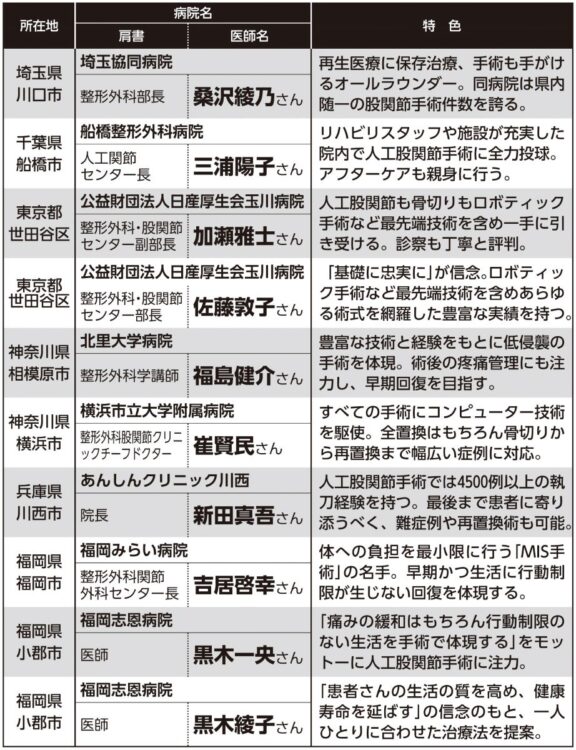

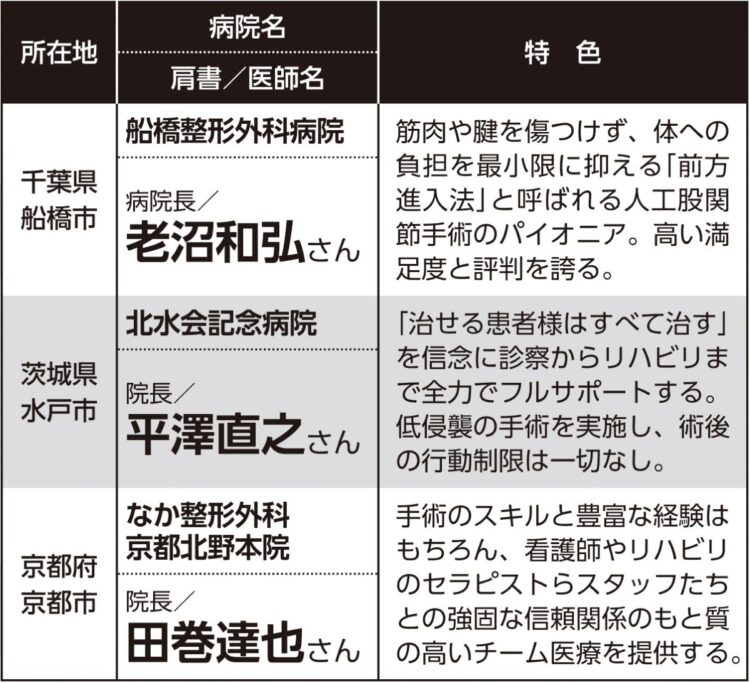

名医が選んだ「最強の膝の名医」

女性セブンが取材した膝の名医

女性セブンが取材した膝の名医