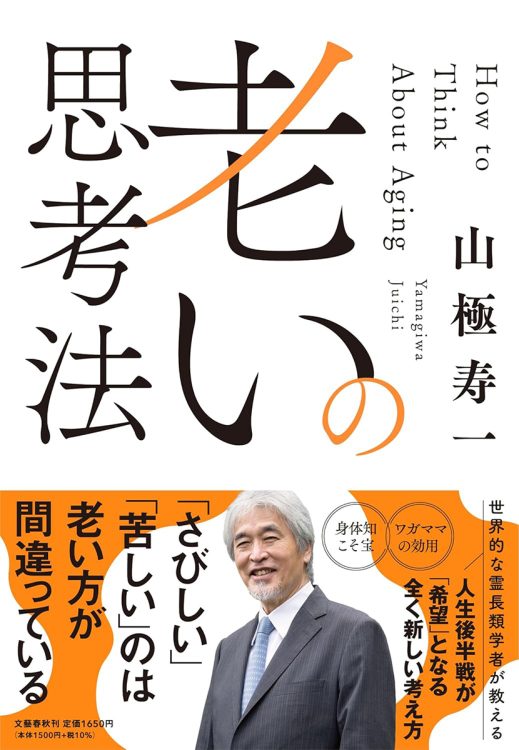

『老いの思考法』/山極寿一・著

【書評】『老いの思考法』/山極寿一・著/文藝春秋/1650円

【評者】堤未果(国際ジャーナリスト)

「日本人は長寿で羨ましい」

米国に住んでいた頃、現地の友人たちにそう言われるたびに、胸が苦しくなった。医療技術の進化によって物理的寿命が延びてはいても、日本で「歳をとること」は、不安の方が大きいからだ。

マスコミには「老害」「孤独死」という言葉が溢れ、事故を起こせば薬の副作用より「高齢者の運転」が責められ、医療費や社会保障費を押し上げて若い世代に負担をかけると批判され、三〇代の経済学者は「解決策は高齢者の集団自決」などと平気で言う。流行りの「アンチエイジング」でさえも、社会のお荷物になる恐怖の前では、年齢の変化に抗い走り続けねばという、無言の圧力になるだろう。

『老いの思考法』は、そんな社会が押しつけた負のイメージを吹き飛ばす、慈しみに溢れた一冊だ。ますます高速化する日々の中で時間に追われる私たちも、かつて子供だった頃は、生産性や効率性を考えず、刻々と変化する自然に心身を合わせるように生きていた。だからこそ、老いと共に、体が自然に合わせるようになってゆく高齢者は、効率という呪縛に風穴を開けられるのだと。

科学技術が自然との距離を拡げ、AIが私たちの思考まで先読みする今、効率と無縁でいられる老年期には、美しい時間が未来から流れ込んでくる。それが、瞬間瞬間を生きられる子供時代に、誰もが手にしていた「特権」だと気づかされた時、老いることの価値は、180度意味を変えるだろう。

銀色の背中で群れを守るゴリラのように、譲り、伝え、寄り添うという、江戸時代に花開いた利他と共感文化に、再び息を吹き込めるかどうか。著者はその伝統は、日本にこそ力強く息づいていると希望を語り、読者に思い出させてくれる。ゆっくりと最終地点に向かう道中に、落としてきた大切な物を一つ一つ拾い上げてゆく、そんな幸福な老い方を、私たちは選べるのだと。

※週刊ポスト2025年5月30日号