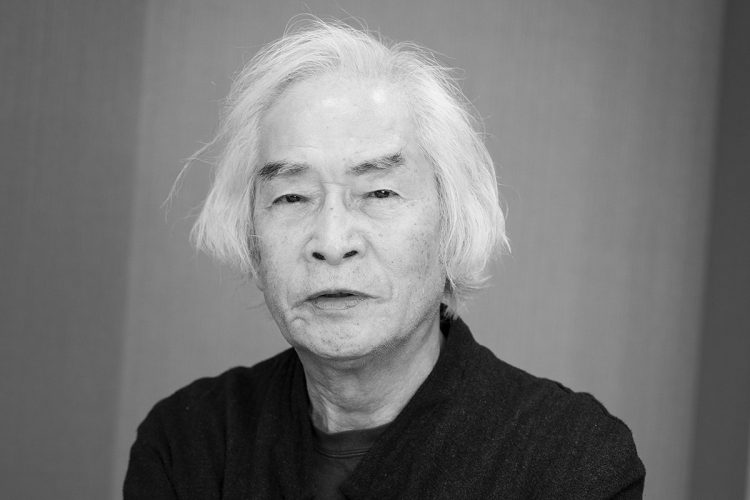

石井達朗氏が新作について語る(撮影/朝岡吾郎)

〈十九世紀で最も知られた綱渡り師はチャールズ・ブロンディン(フランスではシャルル・ブロンダン)である〉〈同様に、マダム・サキという天性の綱渡り師についてもその血筋に思いを馳せてみたくなる〉──。

呪術芸能からサーカスまで、広くパフォーミングアーツ全般を関心領域とする舞踊評論家・石井達朗氏の新刊『高所綱渡り師たち』は、書き出しからいきなりそんな調子。ブロンディンもマダム・サキも、誰もが知る有名人として楽し気に語りだす語り口がかえって愉快に思えてくるほどだ。

「ああ、そうか。道理で『次は高所綱渡り師の本を書いているんです』と言っても皆さん、キョトンとなさったわけです(笑)」(石井氏、以下「」内同)

1859年に世界で初めてナイアガラを渡った全身綱渡り師ブロンディンや、1974年に今はなきNYの世界貿易センター(WTC)の北棟と南棟間を身ひとつで渡ったフィリップ・プティ。またフランス革命後に活躍した〈皇帝陛下そして国王の最高のアクロバット芸人〉ことマダム・サキや〈人間大砲〉で一世を風靡した天才少女ザゼルなど、本書では特に高所に絞った知る人ぞ知る綱渡り師達の波瀾の生涯を紹介する。

それにしてもなぜ今綱渡り? と思わなくもないが、答えはその身体性と〈極限までのシンプルさ〉にある。

1980年代に計3年半をNYで研究員として過ごし、身体表現に関わることなら何にでも興味津々な石井氏。

「ただし私は商業ベースなものより、評価がまだ定まらない前衛的な領域に興味があって、綱渡りもそっち側といいますかね(笑)。実は私の研究の原点も幼い頃によく母と行った近所の神社のサーカスにあって、あの埃っぽい馬糞の匂いと、きらびやかで独特な空気は、今でも忘れられません」

尤もサーカス芸としての綱渡りは当時から比較的地味で、その認識を一変させたのが、本書の執筆動機ともなったプティの存在だ。

「彼の1974年のパフォーマンスなんてサーカスを超えていますし、今や私の関心はテントの有無に関係なく、高所綱渡りそのものにある。私は大のつく高所恐怖症なんですけど、だからこそ自分と全く違う彼らのことが知りたくて、備忘録代わりにつけ始めた記録が、この綱渡り全体の歴史を見渡す本になった。

こういう記録って、結構数字が物を言うんですね。地上411mのビルの間にワイヤーを張ること自体、綱渡りと同等以上に危険で、その何トンもあるワイヤーを誰にも知られずに屋上まで運んで徹夜で張り、一睡もしないまま渡るなんていう、プティと共犯者達がやってのけた常人ではあり得ない体験を、せめて数字を手がかりに手繰り寄せたかった。なぜそんなことができるのか理解できない一方で、同じ人間のやることだから、どこかで繋がる部分もあるはずだ、とも思うんです」