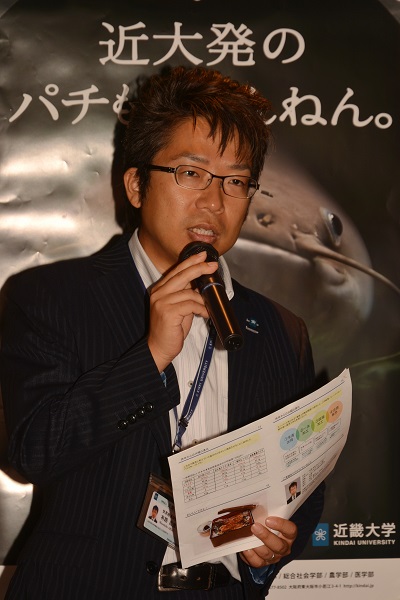

ウナギ味のナマズを開発した近畿大世界経済研究所教授の有路昌彦氏

そもそも「ウナギ味のナマズ」というユニークな着想自体は、どこから生まれてきたのか。第二章、有路教授の人生を辿っていく過程で、読者はイノベーションの源泉に出会う。研究開発の土台には、人間の生き様そのものが熱く関わっていることを発見する。

それだけではない。本書は「ナマズ」が実は世界中で大量に養殖され食べられている超メジャーな魚だということも教えている。今後世界において進む深刻な食料不足、資源枯渇の中、「養殖魚は牛肉や豚肉にとって替わる人類のタンパク質供給源になりうる」ということも。

「ナマズ」に対する見方が、180度変わる。食べ物としてだけでなく、神の使い、地震と信仰、生命力の象徴──日本人と「ナマズ」との深い関係を歴史から追いかけていく第三章は目からウロコ。そして、最終章では「ウナギ味のナマズ」開発を入口に、日本の水産業の未来図や養殖魚の世界輸出という新ビジネス戦略の可能性が描かれていく。

本書を読み終えても、まだ「ナマズ」を「泥臭い」「ヌルヌルして気味悪い」と見下し続けることができるだろうか? 鰻重が消えた世界で、いったい誰がスターになるのか? 「ナマズ」はその最有力候補かもしれない。