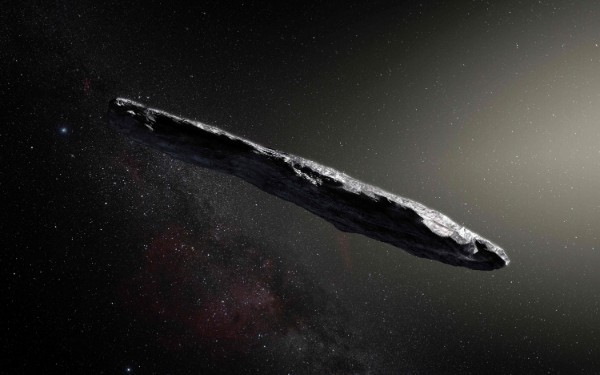

オウムアムアのイメージCG(AFP=時事、ヨーロッパ南天天文台作成)

ローブ教授の論文は、2017年10月にハワイ大学が天体望遠鏡で発見した「オウムアムア」なる物体に関するものだった。国立天文台副台長で惑星科学を専門とする渡部潤一氏が指摘する。

「オウムアムアは、発見当初は彗星だと思われていましたが、彗星の特徴である『ガス噴射』が見当たりませんでした。また、軌道を分析すると太陽系の外から飛来したということも判明した。実は太陽系の外から来た飛来物を観測できたのはこれが世界初で、天文学者は色めき立ちました。

観測の結果、長さ400メートル、幅40メートルで葉巻のような形状をしていることも分かりました。これは天体としては考えにくい形状であるため、『宇宙人が建造した宇宙船ではないか』との説が飛び交いました」

発見したハワイ大学関係者によって「偵察者」を意味するオウムアムアと名付けられたこの物体。その後も様々な分析されたが、「謎」は解明できないでいた。

「最大の謎は、オウムアムアの移動速度が変化していたことです。“オウムアムアには何かしらの加速機構が備わっている”との仮説もあり、現在までにいくつかの説が議論されてはいるものの、どれも決定打とはなっていない。いまだ謎は残されています」(佐々木氏)

ローブ教授の研究は、この謎を解くものだった。ハーバード大の研究室にメールで質問を送ったところ、ローブ教授から返信があった。日本のメディアの取材を受けるのは初めてだという。