父親が家にいない方が子供の学力は伸びる?

七田式の幼児教室では、絵や文字の描かれたフラッシュカードを使ってパッと見た絵柄を覚え、イラストを使った物語を聞くことなどで発想力や暗記力を養う。有名人にも七田式の経験者は多く、幼い頃から教室に参加し、右脳を鍛えて能力を開花させたアスリートや芸能人もいる。

だが何より重要なのは、「母と子の関係」だと七田さんは強調する。

「お母さんの愛情が感じられるかどうかで、子供の吸収力は大きく変わります。母子関係が壊れていたら、子供が脳のシャッターを下ろしてしまって、何も吸収できません。だから七田式では子供だけではなく、お母さんたちにも多くのお願い事をします」

子供の脳の“シャッター”を開けるために母親が優先して行うべきは、「読み聞かせ」と「ほめること」だという。

「子供に愛情を伝えるいちばんの方法は、寝る前に読み聞かせをすることです。一緒に布団に入ってお互いの体温を感じながら本を読んであげると、母の愛情がダイレクトに伝わります。子供は“愛されている”と感じられると自己肯定感が生まれて、いろいろなことを吸収します。

◆うつ病にも影響がある

子供をほめることも重要です。きょうだいや同級生と比べるのではなく、その子だけを見て、やりたいことの力が伸びるようにほめてあげると、子供に自立心が芽生えます。逆に子供への対応がおざなりになり『お母さん』と呼ばれても『ちょっと待って』を繰り返すと、脳のシャッターが下りてしまいます」

そう聞くと、「父親の愛情ではダメなの?」との素朴な疑問がわくが、七田さんは、「やはり大切なのは母親の愛情」と断言する。

「父親と母親では立場が違い、男親はお子さんが生まれてから子育てを通して父親になりますが、女親はお腹に子供が宿った時から母親になります。もちろん子供にとっては父親の愛情も大切ですが、母親の愛はより“根源的”といえます」

冒頭で紹介した文科省の調査も、「父の愛より母の愛」を裏打ちする。

両親の帰宅時間と子供の学力の関係を調べたところ、父親の帰宅時間は、選択肢のなかで最も遅い「22時以降」という家庭の子供の学力が最も高い一方で、母親は“就業していない”つまり専業主婦の家庭の子供の学力が高かった。

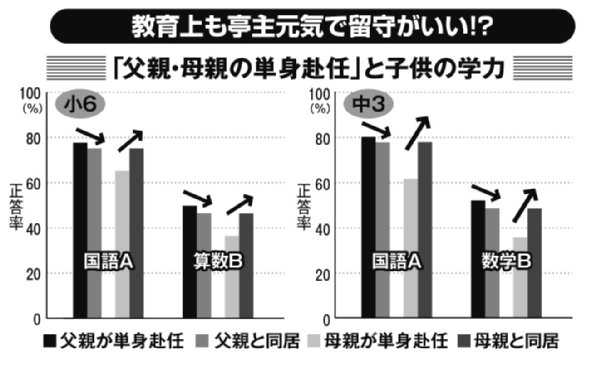

また「単身赴任」が子供の学力に及ぼす影響を調べたところ、父親が単身赴任の家庭は父親と同居する家庭に比べてやや学力が高かったが、母親が単身赴任の家庭は母親と同居する家庭よりも子供の学力が低かった。

つまり、同居する母親が働かないか、またはなるべく早く帰宅する家庭の子供は学力が高いということになる。母親が子供と接する時間が長い家庭ほど、子供の頭がよくなる傾向が浮かび上がったのである。

前出の池田さんは、最新の科学研究も、母と子の触れ合いの重要性を証明していると指摘する。