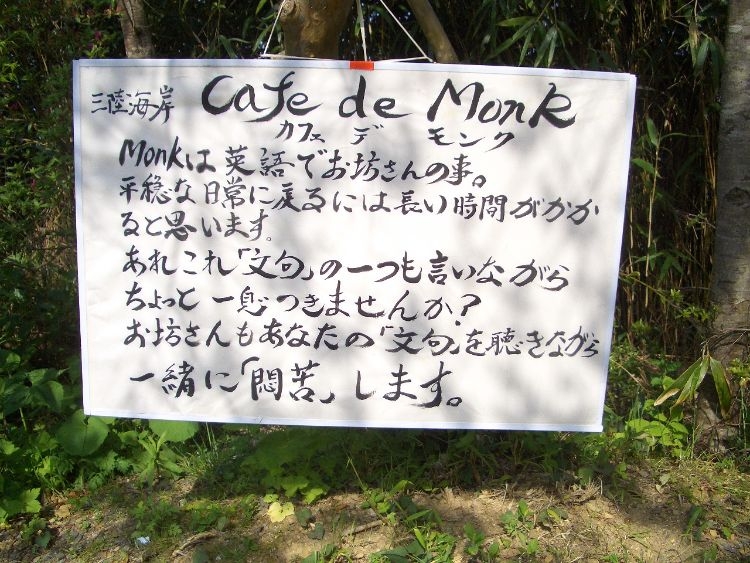

「傾聴喫茶」の入口に掲げられたメッセージボード(写真提供:金田諦應)

「9年経って被災者の多くが今向き合っているのは、自分の老いと孤独、それに死です。一見、元気に見えても、自分でも身体や心の劣化を感じている。そして、そんな中でも歩み方がわかってきていると感じます。苦しい中でよたよた歩いてきたけれど、以前の歩き方とは違う──。

震災を通して多くの学びがありました。それぞれが現実の状況を受容し、納得するプロセスを経ているように感じます。だから以前のように深刻には心配していません」(金田さん)

傾聴喫茶を訪れる人たちはまだいい。問題は長い間、誰ともつながれなかった人たちかもしれない。

「先日も、とある復興団地に初めて行ったんです。30人ほど来たうち、以前、仮設住宅時代にカフェに来てくれていた人が20人くらいで、あとの10人は初めて会う人たちでした。そのうちの3人ぐらいは9年前の話をしながら泣き始めてしまい、今でもこうなんだって思ってね。これまで気持ちを吐露する機会がなかった人たちなんですね」(金田氏)

人間にとって、話を聞いてもらう場やつながりがいかに大切か。振り返れば、震災以前から日本全国いたるところに孤立や孤独、無縁社会という言葉が浸透していた。震災後は反作用のようにいたるところで「絆」が強調されたが、それで以前からある孤立や孤独が解消されたわけではない。

実は、金田さんは震災の1年前から自殺者の増加を懸念して、「自殺防止ネットワーク」という活動に参加していた。このスキルが結果として傾聴喫茶「カフェ・デ・モンク」の準備運動になったという。無縁社会に対する抗いが、金田さんのこの10年だった。

だが一方で、それは孤立無援の闘いではなかったという。志を同じくする仏教の他宗派の僧侶、キリスト教の牧師たちが立ち上がり、カフェ・デ・モンクで一緒に傾聴活動を行ってくれたのだ。カフェ・デ・モンクの活動は、他の被災者や地域にも静かなさざ波となって広がっていき、現在では14の地域で地元の宗教者が傾聴活動を行っている。