インフルエンザ流行へのウイルス干渉

「新型コロナやインフルエンザのような『RNAウイルス』の周りには、細胞にくっついて影響を与える突起(スパイク)があります。そのスパイクが変異することでウイルスは伝播・増殖しやすくなります。 そこで世界中の新型コロナの変異情報を記録するデータベース『GISAID』で調べたところ、新型コロナはS型、K型、G型の順に変異していることがわかりました。S型とその変異形であるK型は“弱毒タイプ”で、G型は人間の細胞とくっつきやすいスパイクに変異した“強毒タイプ”でした」(上久保さん・以下同)

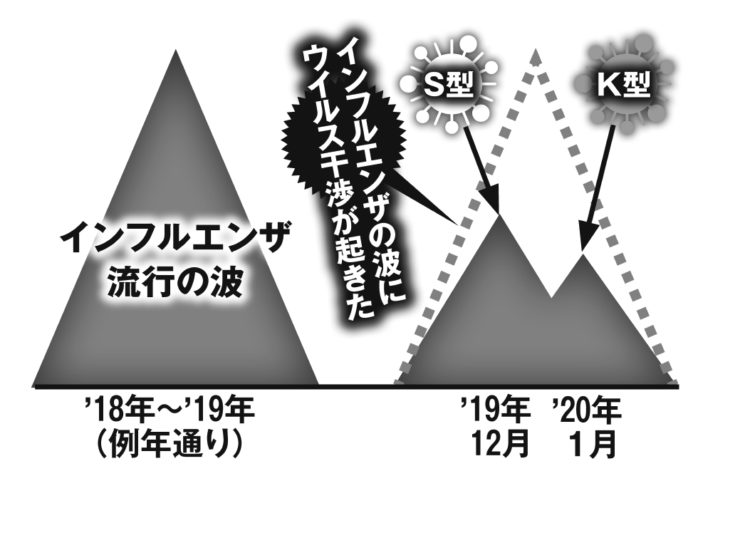

それらのウイルスがいつ、どのように世界に広まったかを調べるために、上久保さんが注目したのが、世界各国で精緻にモニターされているインフルエンザの流行曲線だ。

「インフルエンザに感染したら、コロナウイルスには感染しません。逆もまたしかりです。その逆相関関係のことを『ウイルス干渉』といいます。日本は昨年末までインフルエンザが流行していましたが、その時期に新型コロナが流入したことにより『ウイルス干渉』が起こり、インフルエンザの流行がストップしました。つまり、新型コロナの感染が拡大したということです」

各国のインフルエンザ流行曲線を調べた結果、最初に中国で発生したS型は昨年12月にはすでに日本に上陸していたことがわかった。また、1月中旬にはK型が日本に上陸するなど中国近隣諸国にも広がっていた。

つまり、日本において新型コロナの感染や重症化がおさえられたのは、S型、引き続きK型が早期に日本に流入していたことにあるという。今年1月中旬に武漢滞在から帰国した男性が国内最初のコロナ感染者とされたが、昨年末の段階で、すでに弱毒性のコロナが蔓延していたのだ。

「もう1つのポイントは、1月23日に武漢が封鎖されてからも、3月8日まで中国人の渡航を制限しなかったことです。政府の方針は『対応が遅い』と批判されましたが、昨年11月から2月下旬にかけて約184万人もの中国人観光客の入国によって、S型とK型が日本中に広がった。それにより、日本人は知らない間に『集団免疫』を獲得できた。日本人はすでに新型コロナを克服していたのです」

「370人全員が抗体を持っていた」

そもそも「免疫」とは、体内に侵入してきたウイルスや病原体に対抗する防御システムを指す。ウイルスが体内で増殖を始めると、危険を察知した免疫システムが起動して「抗体」を大量生産する。抗体はウイルスの表面にとりつき、やっつけることにより、細胞への侵入を阻止する。

抗体を持つ人が人口の50~70%を占めるようになるとウイルスが人から人へ移動できなくなり、やがて流行が終息するとされる。それが「集団免疫」である。