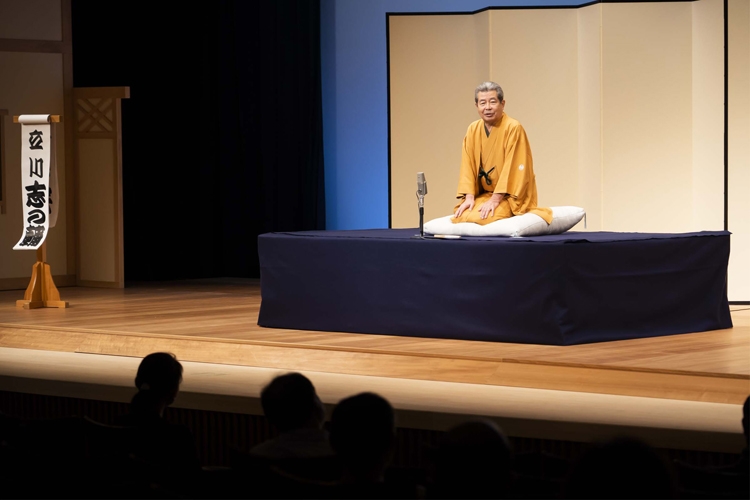

傳志会ではコロナ対策で客席を約4分の1に減らし、マクラではアマビエの話題も

“死ぬまでにこれをやりたい”と思うほどの作品が出来上がった

1983年に立川談志に入門して37年。

「弟子入りして早々に談志が落語協会を飛び出してしまって寄席に出られないものだから、生で落語ができる場所を自力で見つけるところからぼくの落語家人生が始まりました。せっかく見つけてもお客さんがゼロでしゃべらずに帰ったなんて日もありました(笑い)。

だからこそ演劇の劇場で落語をするなんていう、ほかの落語家がしなかった新しいことにも自由に挑戦できたんです」

独演会にならざるをえない環境を逆手に取り、独自の世界を創りあげた。

「ぼくは新作落語に力を入れましたね。もともと演劇が大好きで大学を卒業してすぐ劇団の養成所へ入りましたし、生まれ変わったらミュージシャンになりたいなと思うくらい音楽にも夢中です。新作落語はぼくが好きなものを詰め込んだ、オリジナルの落語なんです」

なかでも2008年に小林薫主演で映画化もされた『歓喜の歌』は、公民館で働く公務員が大晦日にコンサートを行うママさんコーラス隊をダブルブッキングしてしまいパニックに陥る姿を描き、60人のママさんコーラス隊が登場して『第九』を大合唱するという涙あり笑いありの奇想天外な人情噺。

壮大な演出で観客の度肝を抜いた。渋谷のパルコ劇場など演劇用の舞台ではネタ選びはもちろん、音響、照明など専門スタッフと共に志の輔自ら知恵を絞る。

10月19日から赤坂ACTシアターで始まる「志の輔らくご」では『大忠臣蔵~仮名手本忠臣蔵のすべて~』『落語 中村仲蔵』を披露。浮世絵など華やかな舞台セットを背景に、仮名手本忠臣蔵全11段を志の輔流に解説する。

「公演は今年で12年目を迎えますが、この演目は9年目。よく毎年やれるねと言われてもぼくとしては“死ぬまでこれをやりたい”と思うほどの作品が出来上がった。もうそれだけで充分だと思っているんです。

落語ではないですが、『ガッテン!』(NHK)の司会は26年目になってもはや趣味に近いものがある。毎週、毎週、よくぞ続けてこられたと幸せを感じていますね」