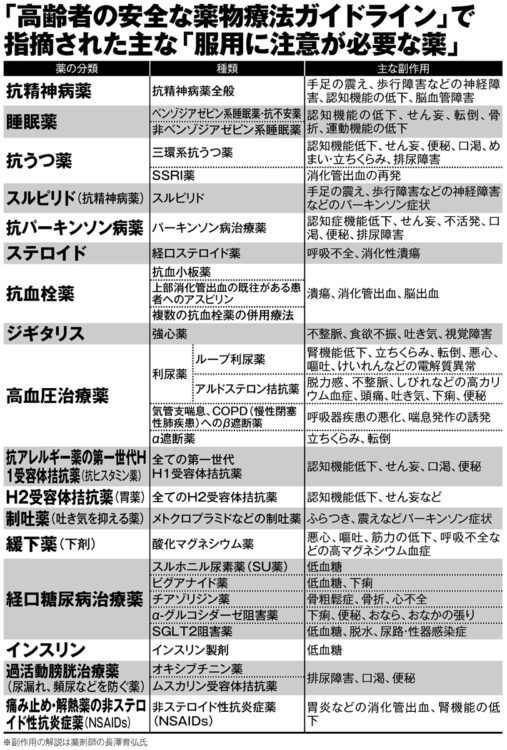

高齢者「服用に注意が必要な薬」

「糖尿病治療薬」では、インスリン分泌促進系のスルホニル尿素薬(SU薬)にリスクが潜む。ナビタスクリニック川崎の谷本哲也医師がいう。

「糖尿病患者に最も多く処方される薬ですが、年齢が上がるにつれ血糖が下がりすぎるリスクが明らかになっています。

糖尿病の治療は原則として生涯続きますが、75歳を目安にそれまで厳しくコントロールしていた血糖値の目標が緩和されます。数値が少し高いことよりも、薬が効きすぎることによる低血糖のほうが危ないからです。それまで飲み続けていた人は主治医に相談のうえ、減薬を考えていいでしょう」

糖尿病治療薬で石原医師が名前を挙げたのは、インスリン抵抗性改善系のビグアナイド薬だ。

「腎機能が衰え始めることが多い75歳を目安に服用を継続するかどうか考えたほうがいい。血中の乳酸値が上昇し、嘔吐や下痢の症状が出る『乳酸アシドーシス』を発症する可能性がある」

痛み止めに使われる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)にも気をつけたい。

「若い頃から常用する人も多いですが、胃腸の働きが弱まる75歳以上の人は長期的な使用は避けたほうがいい。胃の粘膜を保護する炎症性物質の働きを抑え、消化管出血や腎障害を起こしかねない」(同前)

睡眠薬のベンゾジアゼピン系(BZ系)は、日本老年学会が発表した「75歳」の基準より早く減薬の検討が求められる。

「この薬は国内外の複数の研究で、65歳以上の人は認知症や骨折・転倒のリスクが増加することが分かっています」(同前)

年が変わったのを機に、これまでの薬との付き合い方を見直してみてはどうだろうか。

※週刊ポスト2021年1月15・22日号