ほとんどの人が失敗する。それが「狙い」

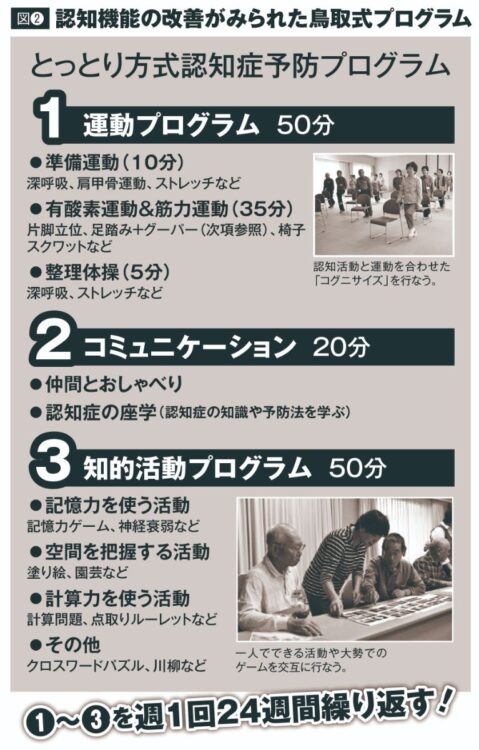

【図2】3つのプログラムがある

認知機能の向上が証明されたプログラムの中身を見ていく(図2)。前述の通り「運動」「コミュニケーション」「知的活動」の3つが柱だ。浦上氏が解説する。

「まずは50分間の運動を行ないます。ウォーキングなど有酸素運動の後に、スクワットなどの筋力トレーニング、さらに関節を伸ばすストレッチを行ないます」

人は加齢とともに筋力が衰え、柔軟性も弱まっていく。そうすると転倒のリスクが高まる。さらに転倒して骨折を経て入院すると、身体を動かさないことなどで認知症が進行するという「負の連鎖」に陥りかねないのだ。

「足が丈夫だと外出をするなどの社会活動が増えます。それが認知症の予防にもつながるのです」(浦上氏)

運動をひと通り行なった後は休憩をする。とっとり方式認知症予防プログラムでは、その時間を「コミュニケーションタイム」と定義している。

「運動のあとは10~20分間、参加者同士でのおしゃべりの時間があります。この時間を使っていろんな人と言葉のキャッチボールをしてもらいます」(浦上氏)

高齢者の中には、特定の人としかおしゃべりをしないという人も多い。

「仲間同士で話すだけなら、決まった会話をすることになりがちです。そうすると頭を使わず、脳への刺激を得られません」(浦上氏)

後半の50分間は「知的活動」に充てられる。

「基本は頭を使いながら指先を動かすこと。クイズに答えるといったことではなく、頭で考えてその結果を書き出すとか、カードを使ってゲームをするなど、頭と指先の両方を使う課題に挑戦してもらいます」(浦上氏)

課題は「遂行力」「判断力」「思考力」「記憶力」など、脳の様々な機能をまんべんなく刺激するため、数種類が用意されている。

「近似記憶を維持するための神経衰弱のようなカードゲームや、注意力を喚起する間違い探しなどを飽きさせないよう工夫しながら提案します」(浦上氏)

重要なのは、一連のプログラムは必ず複数人数で行なうことだ。たとえば最初の50分間の運動においても、ゲーム性を持った運動を行なう。ゲームを通して打ち解けることで、初めて会った人同士でも、コミュニケーションを取ることができる。

![週刊ポストGOLD 認知症と向き合う 2021年 4/1 号 [雑誌]: 週刊ポスト 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/61+A5RiUy9L._SY445_SX342_.jpg)