高齢者は「慎重に服用すべき薬」のリスト

今こそ見直しが必要

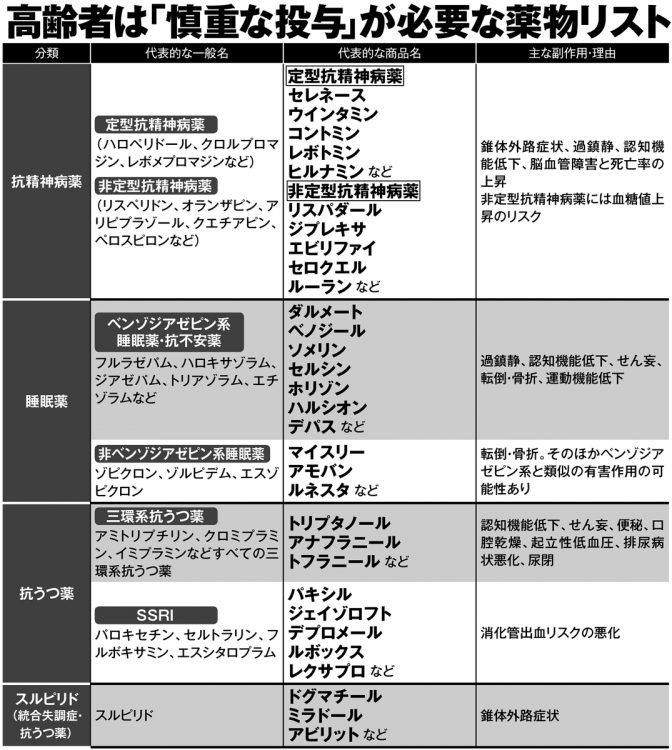

この中では「高齢者で特に慎重な投与を要する薬物リスト」が掲載されている。このリストを一般向けに改めて公開するパンフレット「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」の製作に携わった、日本老年薬学会評議員でたかせクリニックの高瀬義昌医師が語る。

「多剤処方による高齢者の副作用に対して、現場の危機感が高まったことが作成のきっかけでした」

さらに2017年には日本医師会がこのリストをもとに、医師に対して安全な薬物療法を呼びかける「超高齢社会におけるかかりつけ医のための適正処方の手引き」を作成している。

その資料の特徴は、薬の主成分を指す「一般名」だけでなく、製薬会社がつけた「商品名」が追記されたことだ。例えば、胃潰瘍の薬の一般名は「ファモチジン」だが、商品名は「ガスター」となり、馴染みのある名前で掲載されている。なぜ日本医師会は資料作成に際して、追記したのか。

「作成委員会の先生方のご意見を踏まえ、リストに販売名をあわせて記載することになりました。製薬企業は新薬を販売する際に販売名で宣伝しており、医療関係者も聞き慣れています。一般名とあわせて販売名を明記することにより、より確実に医薬品を認識していただけると考えております」(日本医師会)

それが別掲のリストだ。前出・高瀬医師が言う。

「元々のガイドラインの対象者は75歳以上ですが、多剤処方が増える60歳以上の方は、リストにある薬物の服用には慎重になるべきです。

特にワクチンを接種した高齢者は、コロナの危機が一段落したと言えます。そんな今こそ、薬の服用について医師と相談する良いタイミングでしょう」