食費の支出が大きかったコロナ禍

エンゲル係数は食費を消費支出で割り算した比率だが、2020年の上昇の原因を、分子と分母に分けてみてみよう。

まず分子の食費。2020年のひと月当たりの1世帯の平均支出額は7.9万円だった。この額は、1999年以降で最も高い。1世帯の人数(※注)は、1999年の3.5人から、2020年には3.3人に減っている。この人数の減少を踏まえると、2020年の食費の支出が大きかったことが見えてくるだろう。

※注/2人以上の勤労者世帯の場合で、1999年までは農林漁家世帯を含まない。

つぎに分母の消費支出全体。2020年のひと月当たりの1世帯の平均支出額は30.6万円だった。この額は1988年以降で最も低く、対前年マイナス5.6%の減少となっている。コロナ禍により、消費がいかに抑えられたかが、データに表われている。

分子の食費が増えて、分母の消費支出全体が減ったために、エンゲル係数は急上昇したわけだ。

エンゲルの法則が薄れた2020年

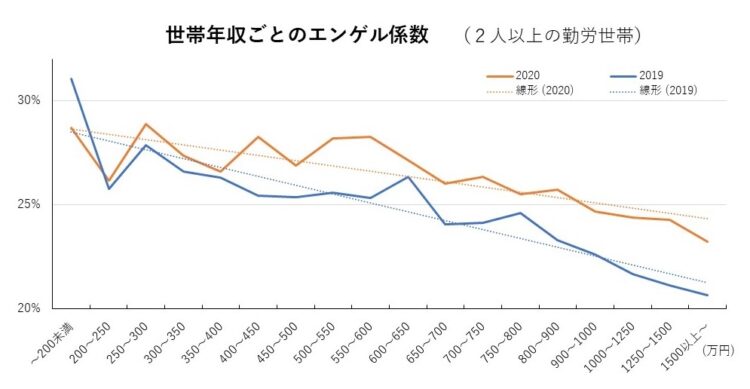

エンゲルの法則によれば、所得が高くなるにつれてエンゲル係数は低くなるということだった。そこで、2019年と2020年の所得ごとのエンゲル係数をみてみよう。

【図2】世帯年収ごとのエンゲル係数

標本調査のデータのため、年収区分ごとのブレはあるが、確かに年収の上昇とともにエンゲル係数は低下している。

一般に、高所得の世帯ほど生活に余裕ができ、高額なレストランでおいしいものを食べたり、無農薬・有機野菜など食材にこだわったりするなど「食の高級化」が起こる。

だが、高所得世帯では、食費以外にも高級衣料品や宝飾品、高級車やクルーザー、国内外の贅沢な旅行など、さまざまな消費に目が向く。こうした食費以外の消費の割合が高くなる結果、エンゲル係数は低下するのだろう。

ただし、2019年と2020年では、その下がり方が異なっている。データを線形近似した直線(別掲図2の点線)でみてみると、2020年は2019年に比べて下がり方が緩やかになっている(=フラット化している)ことがわかる。

つまり、2020年は年収が上がってもエンゲル係数があまり下がっていない。コロナ禍において、エンゲルの法則は薄れていたといえるだろう。