お母さんにはどう見えている?『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』(文響社刊)より

「何度も同じことを聞く」「家族を他人と取り違える」など老親が不可解な言動をするように──。頼もしかったかつての姿を思い、つい苛立ったり悲しくなったりするが、認知症当事者たちの「世界の見え方」を知ることで、接し方や寄り添い方を前向きに変えられる一助となる。

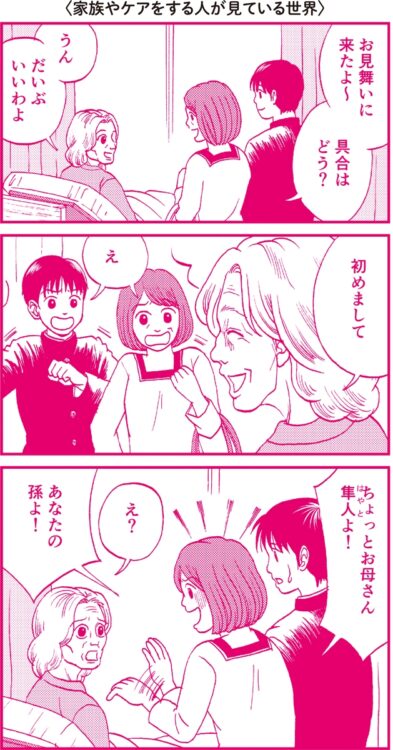

人の顔がわからなくなる“見当識障害”が起こると、家族、親戚、友人といった身近な人でも、誰だかがわからなくなってしまうことがある。特に自分の親から「あなたはどなた?」と言われるのは、家族にとって大きなショックである。

認知症の人は過去の世界へ戻ってしまうことが多く、女性の場合は自分が子育てをしていた20~40代、ときには10代の娘時代にまで戻ってしまうケースもある。認知症の人は顔ではなく、その人の声、体格、話し方、服装といった総合的な「雰囲気」で、その人が誰であるかを判断しようとする。

例えば実の孫を「10代で学生服を着ている少年だから娘の友達だろう」と判断してしまう。実の娘が40代の主婦であろうと、当人にとって娘はいつまでも、自分が育てた頃の女学生のままで記憶されているのだ。理学療法士の川畑智氏はこう話す。

「人の顔を覚える、特に親しい人の顔を覚える機能は脳の側頭葉の先端部の側頭極と呼ばれる部位が働いています。ここは人間の情動反応を司る扁桃体に近いために、記憶を司る海馬と同じようにその情報が伝達されやすいといわれています。したがって、心を動かされたり、親切に話を聞いてくれた人には好意を持ち、より記憶に残りやすくなるのです。手を取りスキンシップを交えての会話を心がけましょう」(川畑氏)

目の前の人が誰だかわからない状態なのに、間違いを正すのはその人を困惑させ、不安を募らせるばかりである。そんなときはやさしく手を取って話しかければ、好意を感じたときの記憶が蘇る場合もある。

お母さんにはこう見えていた。『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』(文響社刊)より