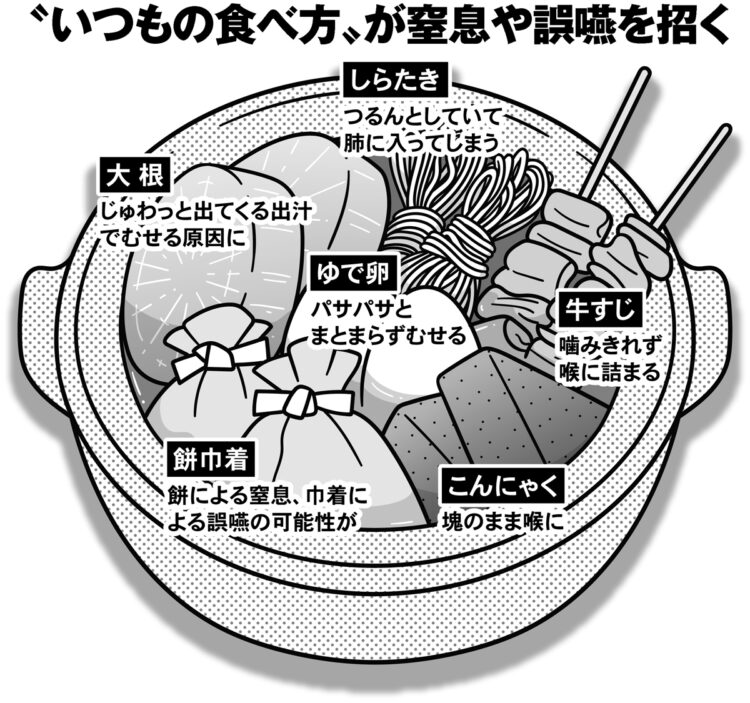

“いつもの食べ方”が窒息や誤嚥を招く

井上氏は、冒頭の事故の裁判で争われたこんにゃくの危険性についてこう話す。

「まず、こんにゃくは、噛む力が弱ってきている高齢者にとってはとても噛みづらい。とくに高齢になると奥歯が抜けやすいですが、奥歯がなければすり潰すこともできない。

当該の介護施設では、こんにゃくを2~3cm程度の大きさに切り分けていたようですが、亡くなった方は総入れ歯だったそうで、うまく噛んだりすり潰したりして小さくすることができず、その大きさのまま飲み込んで喉に詰まらせてしまった可能性が考えられます」

2006年から2008年にかけて、子供がこんにゃく入りゼリーを喉に詰まらせて死亡する事故が相次いで社会問題になったこともある。

「普通のゼリーは柔らかいので喉をスッと通っていきますが、こんにゃくの成分などが入ることで硬くなります。こんにゃくゼリーでは喉が細い小児が亡くなるケースが多かったのですが、高齢者の場合、同じことがおでんのこんにゃくでも起こり得るのです」(同前)

一連の事故を受け、消費者庁は東京消防庁と連携して4000件以上の窒息事故を詳細に分析・調査している。その結果、「重症以上の割合が50%以上」の食品の上位に、「こんにゃく」が入り、重症の割合は50%だった。

このデータを見ると、他にも、おでんの具材となる「しらたき・糸こんにゃく」(71.4%)、「タコ」(66.7%)が窒息事故に際しての重症化割合が高くなっていることがわかる。タコはこんにゃくと同様、噛み切れずに喉を詰まらせるタイプの具だ。

具のサイズも関係してくる。

「大根、タコ、牛すじ、うずらの卵は、口に入れる際に1個1個がちょうど喉に詰まって窒息を起こしやすい大きさになります。おでんは、熱いうちに食べたいものですが、高齢者が若い頃の感覚でゴクンとやってしまうと、とても危ない」(前出・岩間氏)

※週刊ポスト2021年12月3日号