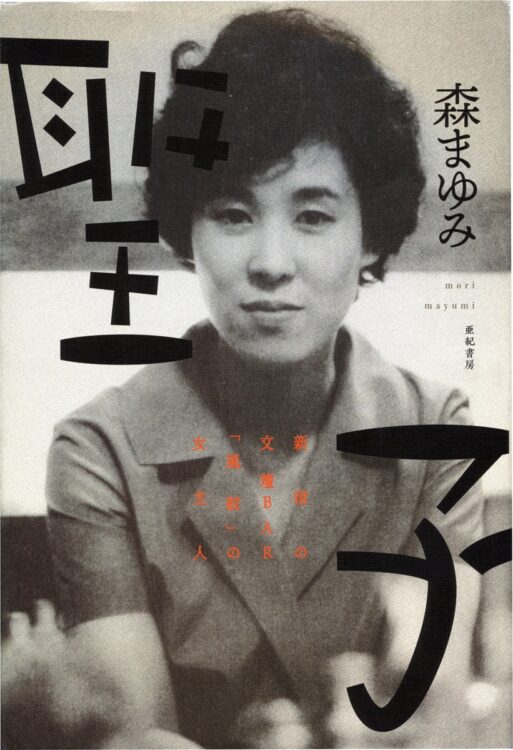

林聖子さんは太宰治の短篇小説『メリイクリスマス』のモデルにもなった

父は昭和二十年に急逝、病気がちだった母親も昭和二十三年暮れに亡くなった。母親と三鷹で暮らしていたころ、よく母親を訪ねてきたのが太宰治で、太宰にすすめられて聖子さんは新潮社で働き始める。昭和二十三年、太宰が玉川上水で山崎富栄と心中したとき、入水した場所を突き止め、検死にも立ち会ったのが聖子さんだったそうだ。

太宰の死と前後して新潮社を辞めた後は筑摩書房に入社するが、二年ほどで退社。哲学者・出隆の長男、英利と暮らし始めるが、英利は深夜の鉄道事故で亡くなってしまう。

「事故の後、聖子さんは英利の実家でしばらく暮らしたんですけど、彼の両親から娘のように思ってもらい『うちから嫁に行けばいい』と言われていたそうです。出家の人たちも立派ですが、頼らず一人で生きていこうとした聖子さんもかっこいい。自立心がすごく強いんですね」

舞台芸術学院に入り、女優として舞台や映画に出演、将来を嘱望されるが、生活のためにバーで働き始める。当時の恋人とも別れ、昭和三十六年、三十三歳のときに、自分の店「風紋」を開いた。

檀一雄、浦山桐郎、田村隆一ら、「風紋」に来ていた客の顔ぶれが豪華だ。太宰の友人だった筑摩書房の古田晁は、生涯、「風紋」を応援し続けた。

「古くから聖子さんを知るかたにお会いして、たくさん話を聞かせていただきましたけど、みなさん今でも目がハートマークになるんですよね。本当にすてきな女性だったんだな、と思います。声も、姿もいいし、芝居の才能もあったのに、生活のこともあって、役者の道には進まなかったんでしょうね」

私の使命は上の世代の記憶を下の世代につなぐこと

自分を飾ることのない聖子さんは、「私は俎板の鯉よ」と言って、隠さず何でも話してくれたそうだ。

「とはいえ、プライバシーにかかわることで聞いても書けない話もあって、そこは私が自分の良心と相談しながら塩梅しました」

父林倭衛の生涯を知るため、森さんはフランスまで取材に出かけ、その足跡を追った。『出獄の日のO氏の肖像』が、二・二六事件の前夜、絵を所有していた当時、警保局長の唐沢俊樹から倭衛のもとに返却されたという。聖子さんの証言から、森さんは「唐沢は事件が起きることを知っていたのでは」と推測する。太宰や田中英光の死についても、聖子さんは歴史の貴重な証言者だと実感する。

昭和三年生まれの聖子さんは、森さんの母の一つ上になる。

「あの世代の人は女学校に行ったとたん、勤労動員に駆り出されて勉強もできなかったし、戦後の苦労もたいへんなものがあった。私の使命は、上の世代の記憶を、下の世代につなぐことだと思うんです」

こういう場所があったことを知ってほしい。そんな思いから、森さんは、「風紋」がまだあったときに、若い人たちを何人も連れて行ったそうだ。

「居酒屋やバーみたいな場所がなくなったら、日本の自殺率はもっと高くなってしまうと思う。地域で活動するプレイヤーを育てたいとも思っていて、私自身が『さすらいのママ』になって、いろんな場所で不定期にバーをやってたんです。いよいよ店を借りようと算段してたんだけど、コロナ禍になって、大家さんが『今は素人がやるべき時期じゃない』と言うので残念ながら断念しました。今から私がやってもせいぜい十年、二十年で、聖子さんみたいに長くはやれないですけどね」

取材・構成/佐久間文子

※女性セブン2021年12月9日号