“心の病”を発症するきっかけは経済との関係が深い(写真/GettyImages)

死にたいとは、死ぬほどつらいということ

自殺を引き起こす“心の病”の治療には薬も有用だが、何より大切なのは、患者が苦しみや悩みを吐き出せる雰囲気を整え、医師や周囲の人間が、それに耳を傾けることだという。

「自殺を考える人のほとんどは、他人に悩みを打ち明けるのは恥ずかしい、申し訳ないと思っています。でもこの手のがまんは美徳ではありません。家族や仲間に気持ちをぶつけて、“死にたい”と口に出しても構わない、ということを悩みの渦中にある人に知ってほしい」

とはいえ、医師でもない人間に、突然「死にたい」と言えば、驚かれるのも事実だ。

「医師である私自身も、若い頃は患者さんから“死にたい”と言われ、動揺したことが何度もあります。でも、多くの患者さんと接していく中でわかったのですが、患者さんが訴えたいのは死の予告ではなく、“死にたくなるほどつらい”現状なんです。医師はもちろん、家族や仲間にその気持ちを吐露することで得られる、“つらかったね”という同調の言葉に、気持ちがほぐれるんです」

日本には、黙って耐えるのが美徳という文化が根付いている。それゆえ、日本人は諸外国の人に比べて自殺へのハードルが低いという。実際、アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス・日本の先進5か国のうち、20〜29才の死因の第1位が自殺なのは日本だけだ(世界保健機関資料[2021年4月]より厚生労働省自殺対策推進室作成データ)。

「とにかく、食欲が落ちる、眠れないといった兆候が出たら、自分で何とかしようとしたりがまんをせず、悩みを聞いてくれそうな人に打ち明けたり、カウンセリングを検討してください。悩みを聞く側も、“絶対に死を選んでほしくないし、つらいことがあったらいつでも何でも話して”というメッセージを伝えておくべきだと思います」

周りに悩みを話せる人がいない場合、「いのちの電話」などに相談するのもひとつの方法だ。

取材・文/上村久留美 取材/前川亜紀

※女性セブン2022年8月4日号

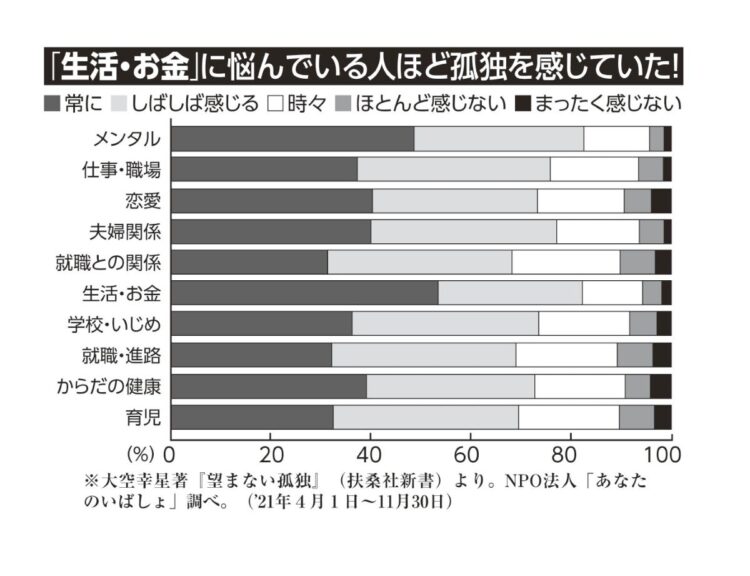

「生活・お金」に悩んでいる人ほど孤独を感じていた