医療関係者が「本当はのませたくない」市販薬

B男:アレルギー症状を抑える抗ヒスタミン薬がまさにそうですね。「第一世代」と呼ばれる古い薬は効果が強い半面、眠気などの副作用が出やすいという欠点がある。一方で新しく出てきた『フェキソフェナジン塩酸塩』や『ロラタジン』を主成分とする第二世代の薬は副作用の眠気は出にくくなっている半面、効き目も弱い。“値段が高ければ強力だ”という考えは間違いで、薬は目的や体質によって使い分けるべきです。

C美:だけど「第一世代」の薬って、「抗コリン作用」という強い副作用があるものが多いから、古い薬がいいという意見に諸手を挙げて賛成はできません。

A子:それに関しては、まったく同感。口が乾いたり便秘になったりするのはまだいい方で、最悪の場合は眼圧が上がって緑内障の人が失明する危険性もありますし、長くのみ続けると脳の神経にも影響を及ぼして認知機能が低下するともいわれている。

C美:しかもこの「抗コリン作用」って、アレルギーの薬以外にも、酔い止めとか頻尿改善薬とか、あらゆる市販薬で報告されているから、見分けるのも大変。しかもB男先生が言うように、効き目が強いから症状を抑えたいとき、ついのんでしまうことだって少なくない。

だけど、何も知らずに薬を買っていく人にはもう少し副作用のリスクを知ってから選んでほしいと思います。

B男:もちろんぼくだって、抗コリン作用のある薬はのまないに越したことはないと思っています。だけど正直、そんな副作用なんて“序の口”じゃないですか? もっと問題なのはブロン液など、麻薬の一種である『コデイン』が主成分の薬。大学病院時代の同期でアメリカの病院で働いている医師がいるけど、向こうでは12才未満への使用は禁止されているし、そもそもコデイン系の薬自体があまり売られていないと言っています。

A子:一応、日本でも12才未満への規制はあるけれど、乱用や依存のリスクがあるにもかかわらず、幅広く出回っていて、手に入れようと思えば簡単に買えてしまう。

C美:実際に、ドラッグストアで若い子がせき止めをたくさん買っていくのを見たことがあるけれど、あれっていわゆる“トリップ”目的なんですよね。乱用を問題視して、店舗側がまとめ買いを規制したとしても、店舗を回ってネットを使えばいくらでも買えるし、現状では完全に防止するのは難しい。

A子:売っている自分が言うのもなんですが、「どうして売られているのかわからない薬」の最たるものです。

(第2回へつづく。第1回から読む)

※女性セブン2023年6月8日号

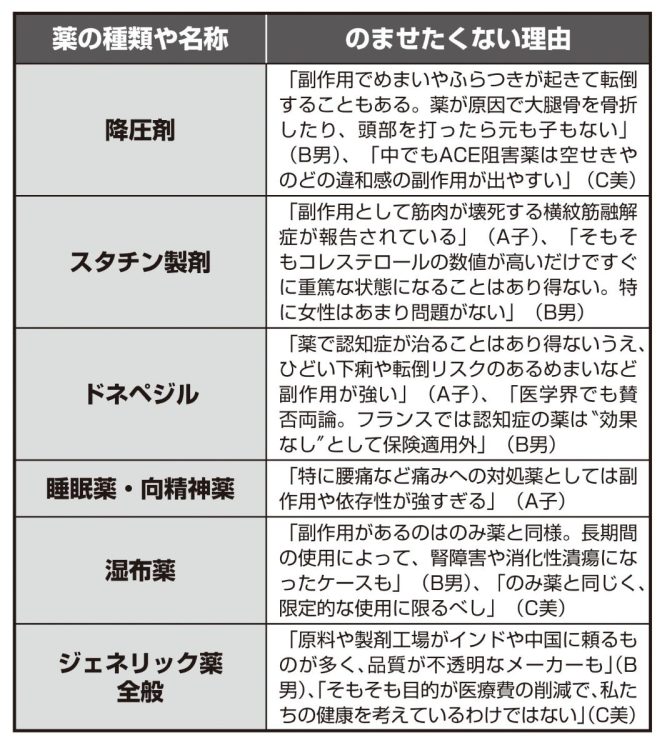

医療関係者が「本当はのませたくない」処方薬

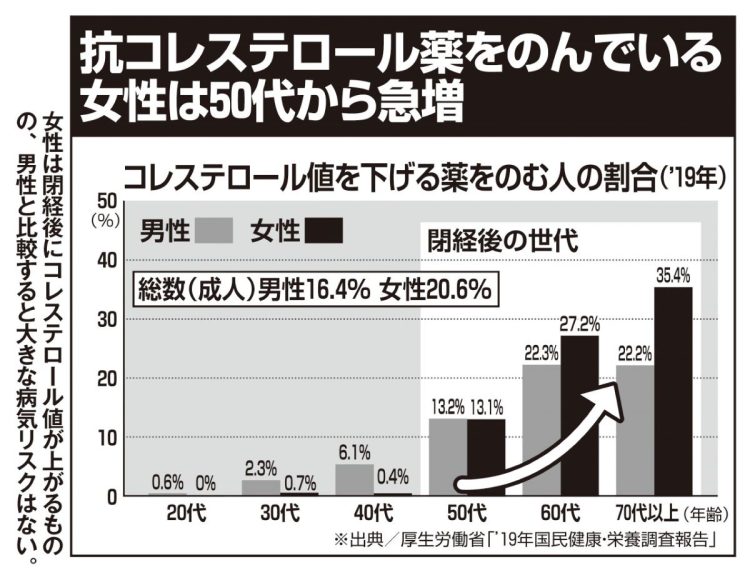

抗コレステロール薬のんでいる女性は50代から急増

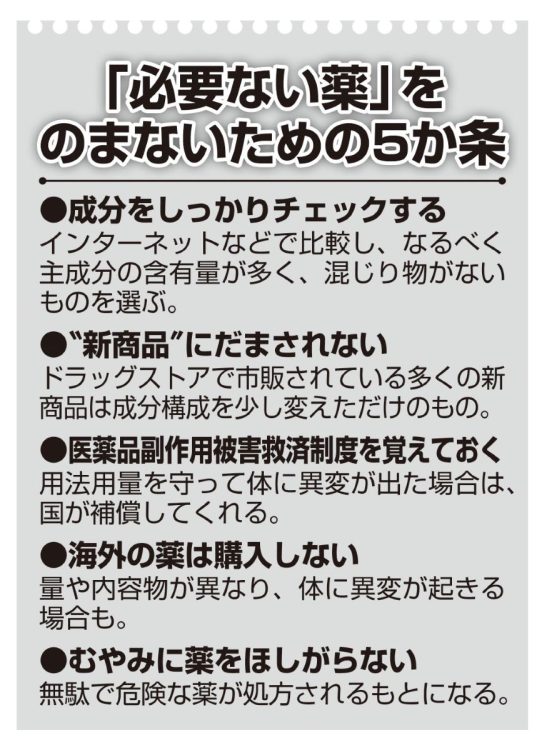

必要ない薬をのまないための5か条