昔の写真を眺めながら、スター棋士とベテラン写真家の思い出話は尽きない

弦巻 大山先生と羽生さんといえば、羽生さんがデビュー3年目くらいの時期に、大山先生と青森で対局したときのことをよく覚えています。

羽生 はいはい。あれは王将戦の予選(1988年5月)ですね。

弦巻 そう。予選なのになぜか青森まで行って大山さんと対局するわけです。すでに過密日程だった10代の羽生さんを、大山先生が得意の“盤外戦術”で無理やり長距離移動させたのではないかと話題になりました。

羽生 あれは王将戦の二次予選で、まず午前中まで東京の将棋会館で途中まで指して、それから青森に移動して翌日の午前から現地でその将棋を再開するという、本当に異例の対局でした。いまであれば絶対にあり得ないことですけれども、当時は大山先生のひと言でそれが実現しましたし、私も疑問なく受け入れていました。

弦巻 その対局は大山先生が勝ったこともあって、当時の重鎮だった河口俊彦先生(八段)の『大山康晴の晩節』(新潮社)ではその出来事が批判的に書かれているのですが、羽生さんご自身は特に不満はなかったのですか。

羽生 はい。いまとなっては得がたい体験をさせていただいたと言いますか(笑)。当時はそれが普通のことだと思っていました。

弦巻 当時の将棋界は大山先生の唯我独尊、「アイ・アム・ア・ロー」で、それでもうまく回っていたように思います。

羽生 たとえば地方で開催される将棋まつりの会場で、地元の方が「棋士の先生方は本当にファンサービスに一生懸命で……」などと挨拶すると、それに喜んだ大山先生が「では明日、ここにいる棋士が全員、指導対局をやりましょう」と予定にはなかったことをその場で決めるんですね。でも、それに異を唱えるような発想は当時の棋士たちにはなかったです。

弦巻 青森に羽生さんを連れて行ったのも、若手スター棋士の羽生さんを青森の将棋ファンに直接見せてあげたいという大山流のファンサービスだったのかもしれませんね。

羽生 大山先生は将棋ファンをどこまでも大切にした方でしたから、おそらくそうだったのでしょう。

【全3回の第2回。第3回に続く】

44期王将戦第2局の羽生

羽生と森内俊之(中央)の若手時代

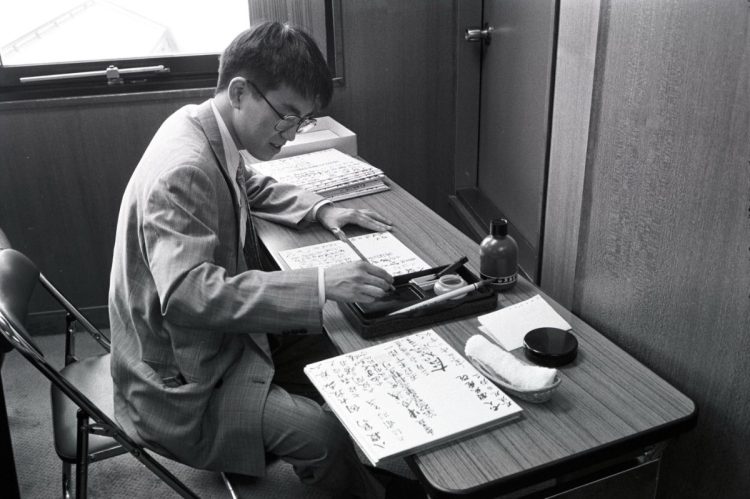

色紙に向かう羽生

同世代の棋士たちとの研究

【プロフィール】

弦巻勝(つるまき・まさる)/1949年、東京都生まれ。日本写真専門学校を卒業後、総合週刊誌のカメラマンに。1970年代から将棋界の撮影を始め、『近代将棋』『将棋世界』など将棋専門誌の撮影を担当する。大山康晴、升田幸三の時代から中原誠、米長邦雄、谷川浩司、羽生善治、そして藤井聡太まで、半世紀にわたってスター棋士たちを撮影した。“閉鎖的”だった将棋界の奥深くに入り込み、多くの棋士たちと交流。対局風景だけでなく、棋士たちのプライベートな素顔を写真に収めてきた。日本写真家協会会員。

Amazonから購入