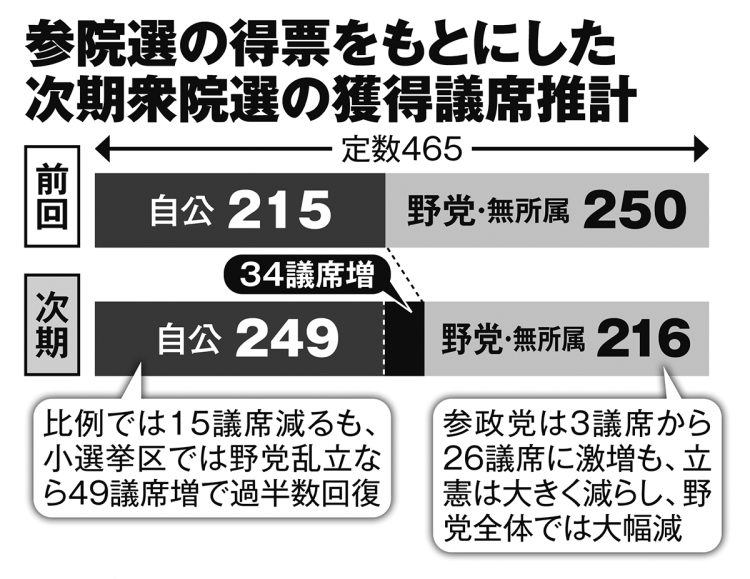

参院選の得票をもとにした次期衆院選の獲得議席推計

再集計の結果は、「自公249議席、野党・無所属216議席」と逆転、自公が過半数となったのである。

なぜ逆転できるのか。理由の一つが自公の選挙協力だ。

参院選では公明党が7つの都府県(選挙区)に候補を立て、自民党候補と競合したが、衆院選では自公が選挙区協力を組んで候補者調整することが想定される。そのため、7都府県の小選挙区については集計にあたって自公の得票を合計すると、他の政党の得票を上回るケースが多い。

たとえば、参院選で躍進した参政党の得票は、衆院の小選挙区別に集計すると「群馬2区」「福岡1区」「福岡2区」で自民党や他の政党を抑えてトップだった。だが、自公の得票を合計すると福岡の2選挙区は参政党を上回る。参政党が小選挙区で得られる議席は群馬2区の1議席のみ。ただし、比例代表では25議席を得て合計26議席の躍進となる結果だった。

野党は票の食い合いに

もう一つは野党候補乱立による票の食い合いだ。

参院選東京選挙区では自民、立憲、国民がそれぞれ2人ずつ候補を擁立するなど、すべての国政政党が候補を立てた。そのため野党票が割れ、小選挙区単位では自公の合計得票が他の野党の得票を上回った。埼玉、千葉、神奈川、愛知など大都市圏に共通する傾向だ。

そのため小選挙区では野党第一党の立憲が野党共倒れで議席を大きく減らし、自公が議席を伸ばす試算となった。

次の総選挙でも野党乱立になる可能性は高い。

「衆院51議席」を目標に掲げる前述の国民民主は参院選で立憲と選挙協力した茨城(定数2)で自民、参政の候補に敗れたことから、次期衆院選では選挙協力をやめて全国に100人以上の擁立を目指す方針に傾いている。

参院選の全選挙区に独自候補を立てて躍進した参政党も、「次の衆院選で50~60議席を取って、連立内閣の一角を占めるポジションを目指したい」(神谷宗幣・代表)と衆院選でも全選挙区での候補擁立を目指す姿勢だ。維新やれいわなども都市部では積極的に候補擁立すると見られている。