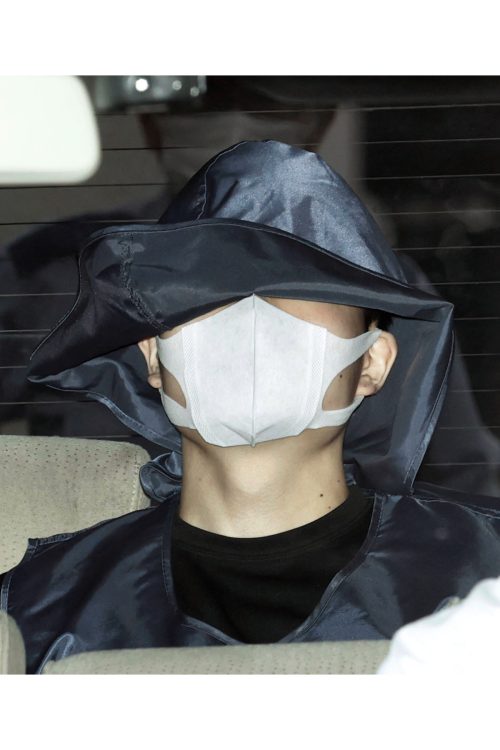

野津英滉被告(共同通信)

しかしうまくいかず、祖母宅へ住居を変えるなど環境を変えた。母が弟の暴力を受け音信不通になったが、戻ってこないならそれが一番だと思っていた。しかし、いつ戻ってくるのかという懸念は消えなかった。そんな悩みを知る由もなく、1年ぐらい経ったころに何もないかのように母が戻ったことにも、苛立ちを隠せなかった。

被告人は母が障害を持っていると他人から聞かされていたが、生活に支障が出ているのに、母はなぜ息子たちに伝えず黙っているのかと、そこにも怒りを感じた。

祖母のことは、被害妄想が激しい人と認識していた。自分だけが苦労していると考え、責められると言い逃れをする。「母の年取ったバージョン」「母の元凶は祖母」などとも表現し、不快感を露わにしていた。

弟は、虚言癖がすごかったと主張する。争うと、必ず相手が悪いように言っていた。母が弟の暴力により家を出たとき、引っ越しを手伝ってくれた知人には「男を作って家を出た」「母は奨学金150万円を盗んでいった」などと言って同情を誘おうとしていたという。また、祖母にも手をあげて金や携帯を取り上げたりしていた。

そんな弟が自分の人生の足かせになるのではと感じた。「私の社会的名誉、職務、財物にも影響があるのではないか。警察沙汰になったら責任が生じるのか」などと思う対象になったという。

そんな3人との生活は苦痛でしかなかった。誰とも人としてのコミュニケーションが取れないと感じており、自分だけが違うという疎外感があり、だんだん死にたい思いが強くなったのだという。

あくまで殺人を犯した後の陳述内容であり、供述のすべてを鵜呑みにすることはできない。ただ弁護人は、被告人がこういった特殊な環境のなかで希望を失っていったと主張した。そしてこの後、被告人は家族を殺めた時の感情について「やっと始まったな」と語ったのだった——第3回記事で詳報する。

(第3回に続く)

◆取材・文/普通(裁判ライター)