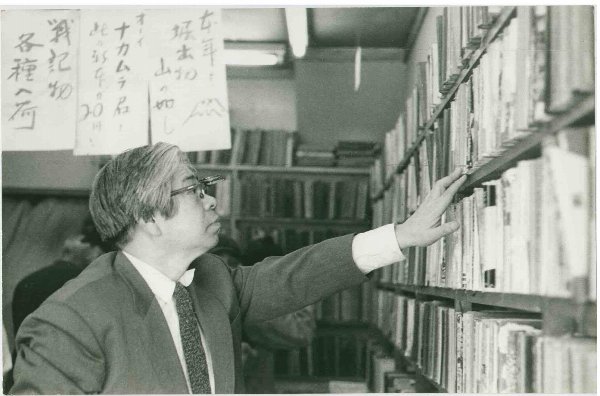

古書店で本を探す大宅壮一氏(大宅壮一文庫提供)

書庫は最初、「大宅資料室」と呼んでいて、そのうち「雑草文庫」というようになった。もともと雑草という言葉が好きな人だったんです。私たち子供にもたくましく育つよう、親が過干渉しない雑草教育をしているんだとよく語っていたものです。

◆人が捨てるものの中に宝があるという父の発想

親父は基本的に人間に興味があった。人の裏側や、街なら裏通りだとか、そういうところにもともと興味を持ってジャーナリストをやってきた人間なんですよ。ベストセラーシリーズは『日本の裏街道を行く』『世界の裏街道を行く』ですから。

人間が好きで権威が好きじゃない。だから、なんとか全集みたいな、四角四面なたいそうな資料にはあまり興味がなかったんです。雑誌の佇まいに雑草の匂いを見出していたというのもあるでしょう。きれいに製本された書籍だったら大事に扱うけれど、雑誌は電車の中で読んだら網棚に捨てられる類いのものだって。雑誌のそういうところが好きだった。自分も着飾ってはいないけれど「俺はホンマモンだぞ」という、ある種の自信があったんでしょうね。だからそういうものに共感する。人が捨てちゃう物に“宝”があるんだという発想だったんです。

かつてわが家へ遊びに来たことがある人からは未だに、親父が赤鉛筆を手にして週刊誌を読んでいたことを思い出話でされるんです。「大宅壮一が『アサヒ芸能』を赤鉛筆で線を引きながら読むんだ、と目が点になったよ!」ってね(笑い)。

ジャーナリストとして仕事をしていると皆さんが雑誌を送ってくださる。加えて自分でも買い集めていて、カストリ雑誌(終戦直後から数年間に発行された性風俗を中心とした大衆娯楽雑誌)など、怪しげな本もゴロゴロあって面白かったですね。