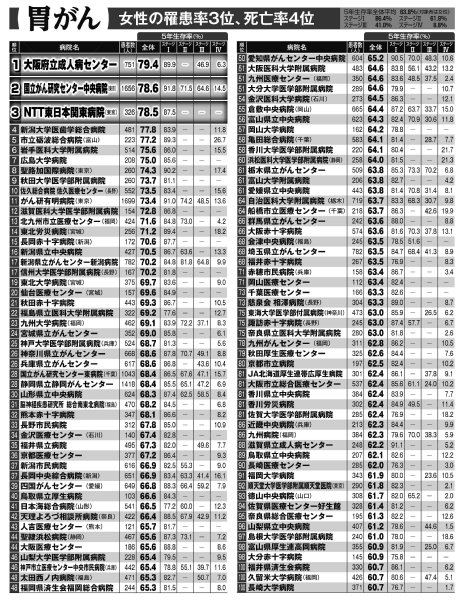

女性の罹患率3位、死亡率4位の胃がん

また、それぞれのステージ別での生存率も併せて公開。患者のステージによって病院を選ぶ手がかりにすることもできる。

このランキングをもとに「いい病院」を見分けるにはどうすればいいのか。具体的に見ていこう。

◆患者数の多い病院は治療経験が豊富

ランキングには病院全体の患者数も記したが、これが病院選びの1つの指標になると前出の岡田さんは語る。

「症例数の多い病院はがんの治療経験が豊富で、それだけの数の患者を受け入れられる設備や医師・看護師などの環境が整っているといえます。がん患者にとっては安心できる病院でしょう」

病院によって患者数は大きく違い、部位によっては10倍近い差があるのがわかる。

◆「ステージI」の生存率が高い病院は「手術がうまい」

がんが転移していないステージIの状態では、手術で腫瘍を取り除くことで治る場合が多い。内科医で医療ガバナンス研究所理事長の上昌広さんはこう話す。

「大腸がんで見ると、がん研有明病院は954人の患者に対し、ステージIの5年生存率が92.3%と他の病院に比べて高い。一方で、同じステージIでも20%近く生存率が低い病院もあります。

ステージIの5年生存率が高いかどうかで、病院の診断力や手術をする医師の腕がよいか、ある程度わかると思います。また、検診を積極的に行っている地域は早期でがんを発見できる場合が多いです」

◆高生存率の「地方病院」には要注目

今回のデータには病院からのコメントも記載されている。乳がん4位の富山県立中央病院は《高齢、併存疾患を持つなど、他施設で対応困難なリスクの高い症例についても多数受け入れしている。また、自覚症状のある進行したがん患者の紹介の割合も多く、がん種により、ステージの進んだ患者が多い》、肝臓がん12位の長崎大学病院は、《県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています》と説明している。

医療経済ジャーナリストの室井一辰さんが解説する。