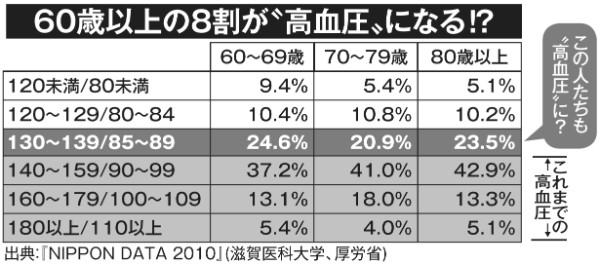

60歳以上の8割が「高血圧」に?

背景にあるのは、昨年11月、米国心臓病学会(ACC)が「140/90」だった高血圧の診断基準を「130/80」に引き下げると発表したことだ。米国ではこの基準変更を受けて、推計7220万人だった高血圧患者が一夜にして1億330万人に激増した。

診断基準とは「あなたは高血圧であり、治療が必要です」と医師が診断するラインを指す。アメリカではこれを「130/80」に引き下げたため、高血圧患者が一気に増加したのだ。この流れを受けた日本では、前述した9月の総会で日本高血圧学会は現在の「140/90」という診断基準を変更しないことを表明する一方、治療目標を引き下げることになった。

これは何を意味するのか。診断基準についての研究を行なう東海大学名誉教授の大櫛陽一・大櫛医学情報研究所所長が解説する。

「診断基準をいきなり変えると治療現場に混乱が生まれかねないので、治療目標だけを変えるのでしょう。治療目標はあくまで“目標”で、必ずしも厳守すべきものではないはずですが、現場の医師たちはそうは考えていません。患者のリスクを少しでも減らすために治療目標まで厳格に下げようとするケースが多い。

今回の変更によって、例えば上が135の74歳以下の患者の場合、基準では140未満だから『高血圧』ではないはずが、『目標の130まで下げましょう』といわれる可能性が高くなります」