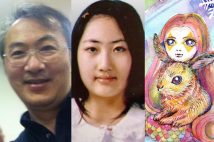

高校囲碁選手権で優勝9回を誇る灘高校・囲碁部顧問の内田啓教諭

また盤上の広さも影響があるだろう。将棋は指せる場所が9×9=81か所。勝負は100手前後で決まる。それに対し、囲碁は打てる場所が19×19=361か所もあり、盤面が広い。勝負は200手前後から300手に及び、なにしろ道中が長い。「知力のスタミナ」も必要になってくる。

考える種類、目的が多岐にわたり、選択肢が多く、多角的な判断が必要で、道中も長い。グーグル社がAIの研究開発に囲碁を選んだのは、囲碁が最強のゲームであるからだ。

ただ、将棋のほうが囲碁より狭い中で勝負する分、より正確で深い読みが必要できつい要素があると思う。大学受験にたとえていうなら、少ない科目だが深い知識を必要とする「私立大学型」が将棋。囲碁は、文系でも数学が受験科目にあるなど、広い科目の勉強が必要な「国立大学受験型」という感じだろうか。

囲碁と知育の関係として、東京大学入学者数上位校は囲碁部が強いというのは、全国高校囲碁選手権ができた1977年ころからいわれてきたことだ。

現場の教師はどう見ているのだろうか。全国高校囲碁選手権大会34回の最多出場で男子最多の優勝9回を数える名門・灘高校(兵庫県神戸市)囲碁部顧問の内田啓教諭に聞いてみた。

内田教諭自身も灘高校を卒業し、京都大学に進学。東京大学大学院修了後、麻布高校に勤務。現在は灘高校の理科教諭で、兵庫県高文連囲碁部門委員長も務める。

「昨年は囲碁部員3年生3人のうち、現役で1人は東大理科I類、1人が東大理科III類に合格するなど、コンスタントに東大や国公立大医学部に進学しています。中学で入部する生徒のうち半分位は囲碁のルールを一応知っている程度の初心者ですが、高校卒業時には高段者になる人も少なくありません」(内田氏)