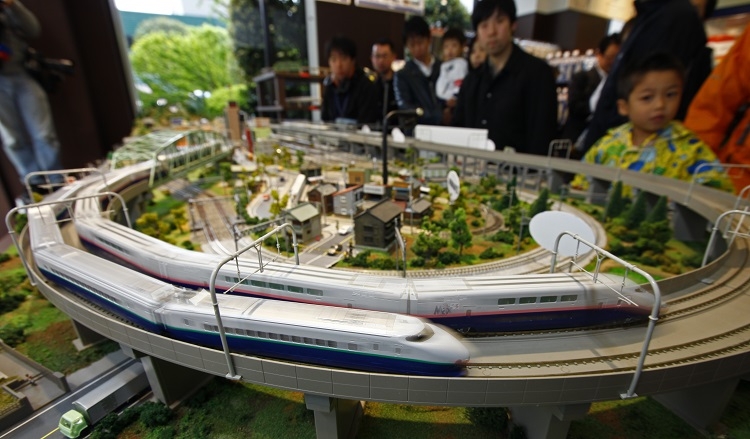

鉄道模型が走っていると、思わず見入ってしまうのは老若男女共通(時事通信フォト)

厚紙やプラ棒などは、100円ショップやamazonでも購入できる。その厚紙をくるりとまるめて模型にかぶせ、トンネルの暗がりから出てきたかのように撮ったり、旅行先で撮った風景写真を貼って作成した背景ボードの手前に模型を置き、背景をぼかして撮るなど、ちょっとしたアイデアを部屋の中で試している。そして”#自宅で撮り鉄”を楽しむファンの多くはスマホで撮影をしている。拍子抜けするほど、”#自宅で撮り鉄”にチャレンジするハードルは低い。これなら、試しにやってみようと考える人も少なくないだろう。

国内の鉄道模型はKATOのほか、タカラトミーのトミックス、バンダイのBトレインショーティーなど数社のブランドがしのぎを削る。

とりわけ、KATOはトップのシェアを誇る。それだけに、”#自宅で撮り鉄”はKATOの販促ではないか? ステマでは?と一部のファンからは訝る声もある。

「弊社は、国内の鉄道車両をすべて模型化しているわけではありません。他社でしか製作・販売していない車両もあります。そうした事情から、”#自宅で撮り鉄”は自社製品にこだわりません。他社製品と組み合わせることで、模型を楽しむ幅を広げてもらえればと考えています。実際、”#自宅で撮り鉄”で画像をあげてくれたファンには、Nゲージとタカラトミーのプラレールとを共演させた方もいました。鉄道模型の魅力は、現実では実現しなかった鉄道風景を再現できることです。例えば、現実では山手線の最新車両であるE235系と1968年に引退した101系が一緒に走ることはありません。それが、鉄道模型なら実現できるのです」(同)

鉄道模型の世界は、単に鉄道車両だけを追求しても意味がない。線路・駅・トンネル・道路・山・川・街並みなども精密に再現することが求められる。それらが渾然一体となってこそ、素晴らしい鉄道ジオラマが完成する。そのため、鉄道ジオラマの製作には、鉄道知識のほかにも幅広い知識や技術が必要になる。

「収集することに楽しみを見出すファンもいらっしゃいますが、鉄道模型は動かして愉しむものです。飾って眺めるだけではなく、走らせて楽しんでもらいたいと考えています。車両を走らせるには、ジオラマを製作しなければなりません。鉄道模型を走らせて遊ぶ人のためにも、今後はジオラマのパーツを充実させていく方針です」(同)

模型鉄のテツ活動は自宅内がメインになるため、その存在はこれまで隠れがちで話題になることは少なかった。しかし、決して模型鉄はマイナーな趣味ではない。

文具・オフィス機器メーカーのコクヨで専務取締役を務めた故・原信太郎さんは、世界でも屈指の鉄道模型製作・収集家として知られていた。そのコレクションは車両だけで約6000両ともいわれ、没後の2014年にコレクションの一部を収蔵・展示する原鉄道模型博物館が横浜にオープンした。原鉄道模型博物館は模型鉄にとって聖地のような博物館で、その開館を機に模型鉄の活躍の場は広がりつつある。

KATOの公式アカウントから発信される”#自宅で撮り鉄”は、5月6日までにいったん終了したが、「今後も新たな鉄道模型を楽しむ工夫や方法を発信していく予定」(同)という。

リモートワークをはじめ、コロナ禍によって生活・社会全般が大きく変わろうとしている昨今、家で過ごす時間が多くなった鉄道ファンにも変化の波が押し寄せている。

鉄道模型はおもちゃ売り場の花形。1963年頃(時事通信フォト)