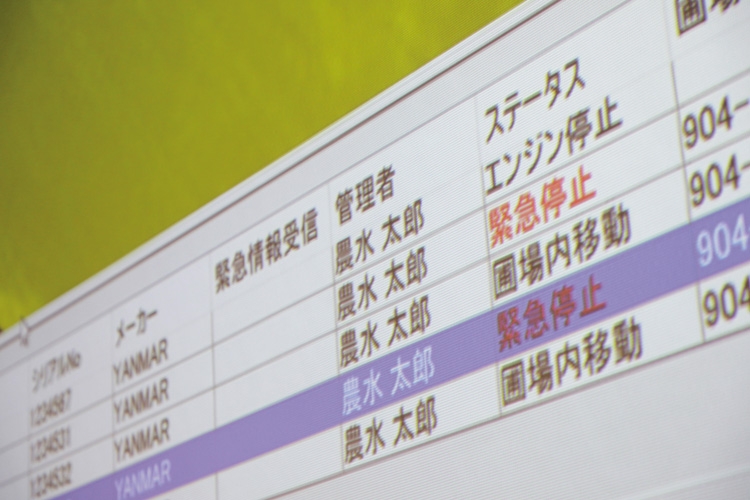

これを見ながら1台1台に「緊急停止」などの指示を出せる

「ロボット農機が進化すれば、一農家あたりがやれる面積はもっと増える。耕作放棄地が減って、一番重要な食料自給率の向上にも繋がるのではないかと期待しています」

一方で法整備などが追いつかなければ、せっかくの技術を生かせない可能性も。

「まずは岩見沢で成功事例を作る。それを展開していく中で、法律やコストといった『社会システム』が技術に追いついてきてほしいと思っています」(野口氏)

現在、コロナ禍で外国人労働者が来日できず、農業の人手不足はより深刻化している。輸入に頼っている食品が不足することを危険視する声もある。この状況は、野口氏が開発しているスマート農業の技術がいかに必要なものかを、改めて証明しているともいえる。

「今後は、肥料や農薬の量をセンサーで自動的に調節するなど、ロボット農機がさらに賢くなるよう研究を続けていきたい」(野口氏)

小説に描かれた世界は、ゆっくりとだが、着実に実現しようとしている。

◆撮影/小林司

※週刊ポスト2020年8月28日号