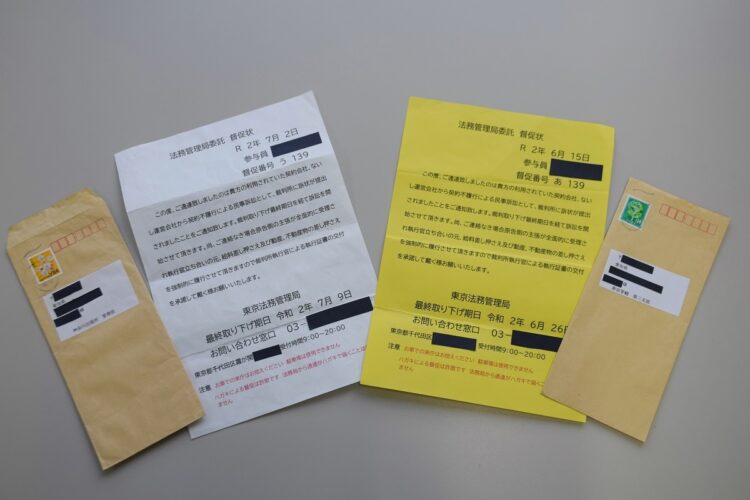

ネットだけでなく「封書型」架空請求詐欺も急増している(時事通信フォト)

相談できず「支払えば済む」と考える高齢者たち

シニアでは、パソコンは使えるのにスマホは使えない、といった人も珍しくはない。特に高齢男性は仕事での経験からパソコンは使えることが多いが、だからといってネットトラブル被害に遭わないというわけではないようだ。だが「パソコンを使える」という自負と、周囲にもそう思われていることが、また別の困難を引き寄せているケースだとも言えるだろう。

突然、送られてきたメールに動転し、数万円を振り込んでしまった60代男性の場合いは、しばらくそのことを誰にも言わずにいた。

「だまされてしまったけれど、数万円払うだけで済んだのならいいか」

人間は自分が置かれた状況を異常だとは考えたくないものだ。当然、詐欺に遭ったことも認めたくない。たいしたことがない金額だからと支払った金について思うことで自分の気持ちをごまかそうとしたが、目的が分からない支払いを家族は小さい金額とはとらえなかった。そして、この金は何のためかと家族から聞かれた男性は、最初はごまかそうとしたが、最後には正直に自分の身に起きたことを話すこととなった。

メールを受け取ったあと、その内容について誰かに相談できていれば、古典的な架空請求メールだったのだから、被害は防げたかもしれない。だが彼は、似たようなケースの高齢被害者によく見られるように、プライドが邪魔をして一人きりで判断して物事をややこしくささせてしまった。元々社会的地位が高かったその男性は、「できない」「騙された」ということをなかなか認められず、子どもや周囲に相談できなかったようだ。

詳しいという自負がない人でも、ネットにまつわるトラブルは等しくやってくる。そもそもまったくスマホやサービスなどの設定がわからず、使い方もまったくわからないという人は珍しくないこともあり、不案内なことにつけ込まれるケースもある。たとえば、キャリアショップ店員に説明を受けても、わからないのに書類にチェックを入れてしまったり、インターネット回線の営業電話に曖昧な受け答えをして契約したことにされてしまうという相談もなくならない。

国民生活センターにおいて60歳以上からの相談で多い健康食品に関するトラブルは、ネットに関わる形でもしっかり続いている。