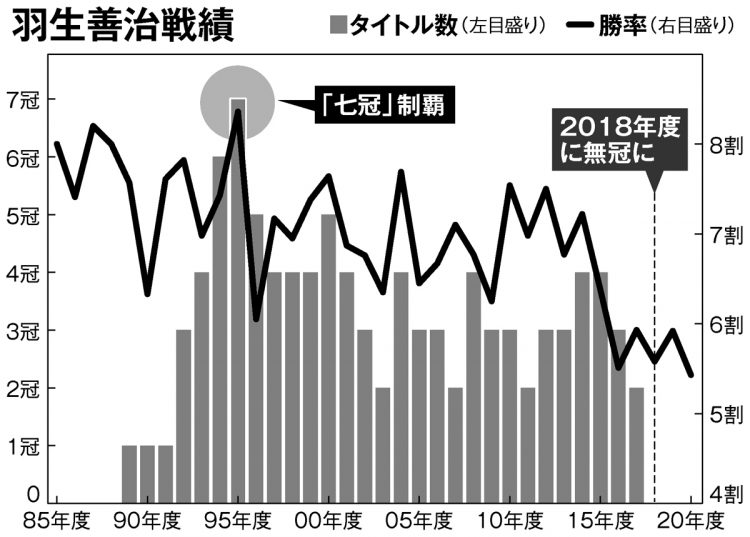

羽生善治これまでの戦績

うらやましいとは思わない

将棋は相手がいるゲームなので、自分の調子がよければ必ず勝てるわけではない。対戦相手や戦術など、多岐にわたって考慮しなくてはいけない。

「現代は、将棋の内容が非常にきめ細かく、複雑になっています。だから事前の準備というか、いろいろ考えておく必要があるんですね。なかなか過去の経験だけでは乗り切れない部分があります」と羽生は言う。

これはどのジャンルでも同じだろう。テクノロジーが発達して物事がより細かく精査され、厳密化し、正解が導き出されるようになった。

将棋界がテクノロジーの影響を最も受けたのは、AI(人工知能)の存在だ。2013年頃から一部の若手棋士が研究にAIを導入し、高勝率を挙げるようになった。あらゆる戦術の序盤戦がAIによって解析され、将棋の内容がいままでになく精査されているのである。いまではAIを用いていない棋士は少数派だ。羽生も40歳を越えてから使い始めた。AIについて、羽生はどんなことを感じているのか。

「AIが示す指し手に驚くというよりは、評価値(※注)に驚きます。評価が低いとされていた手を高く評価することが結構あって、セオリーが大きく変わったのです」

【※注/対局において、盤面の「形勢」を表現する数値】

テクノロジーに強いのは、いつの時代も若者だ。若手棋士たちは自宅で、将棋盤ではなくパソコンのモニターに向かい、AIが示す序盤の手順と評価値を必死に暗記している。

一方で羽生は「人間の感覚や感性は急に変わるものではありません。ただ少しずつでも確実に変わることは間違いないので、新しいものを自分なりに意識して捉えておくことが大事です」と語る。

羽生の研究パートナーを12年以上務めている長岡裕也六段(35)は、羽生とAIの関係についてこう証言する。

「研究会でもAIの評価値をお互いに意識しながら検討するようになりましたね。羽生先生は好奇心が強いので、危機感というよりは、新しいツールを使って将棋の新しい側面を見たいというお気持ちが強いのでしょう」

若手棋士たちと比べて、AIはどれくらい使いこなしているのだろう。

「普通に対応されていると思います。ただ現在、タイトルを持っている若い方々のほうが慣れているのは確かでしょう。4強の将棋を見ていると、ガチガチのAI研究だなとわかる展開もよくありますから」(長岡六段)