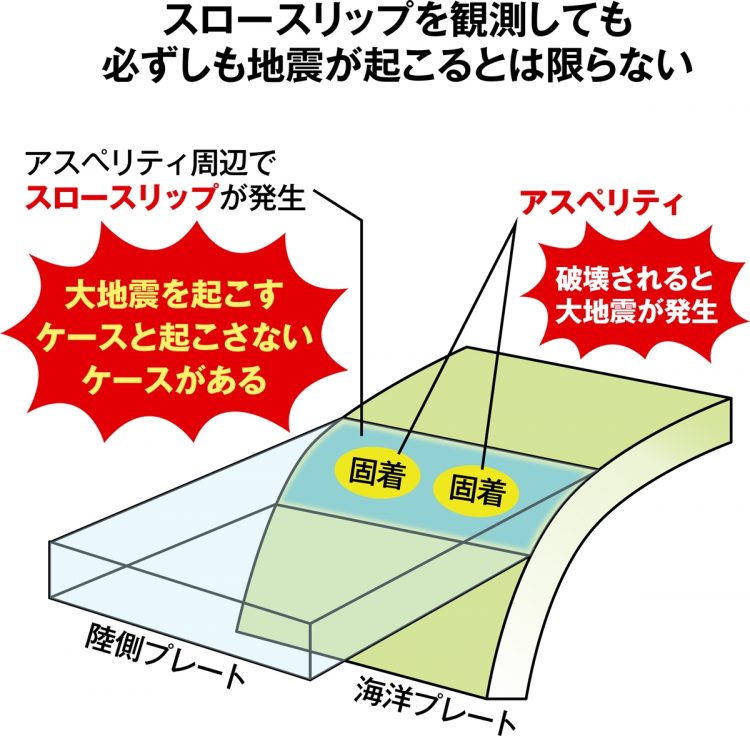

スロースリップを観測しても必ずしも地震が起こるとは限らない

プレート境界が固着したアスペリティの周囲で、大地震以前からズルズルとゆっくり滑っている領域があることも分かってきた。

「このゆっくりした滑りをスロースリップと呼びます。スロースリップによって固着したアスペリティに歪みが蓄積し、やがて固着部分が剥がれると大地震が発生します」(長尾氏)

2000年代末頃には、東海地震の震源域と想定されていた海域でスロースリップが観測され、研究者たちも「東海大地震の前兆では」と警戒を高めたという。

だが、東海大地震は結局起きなかった。

「東海スロースリップの観測を受け、GPSが設置された1995年以前まで遡ってデータを調査すると、同様の現象が何度か起こっていたことが判明しました。スロースリップを観測したら必ず地震が起きるわけではなかったのです。2000年代の東海スロースリップは徐々に滑る量が減ったが、これが完全な終息なのか、一時的な停滞なのかは議論が続いています」(長尾氏)

地震の前兆と考えられる現象として、他にも「深部低周波微動」が発見された。

「火山地帯に特徴的な低周波が、火山地帯でないのに卓越して多い地帯があったのです。スロースリップや深部低周波微動は新たに発見された自然現象であり、総称して『ゆっくり地震』などと呼び、解明が進められています」(長尾氏)

史上最大級のM9を観測した東日本大震災を受け、専門家は「想定外の規模」と口を揃えた。なぜM9の規模は事前に想定すらされていなかったのか。

「3・11以前から東北沖に4~5個のアスペリティがあることは分かっていました。しかし、個々の固着域の面積から、アスペリティが剥がれて地震が発生してもM8程度に収まるのではないか、と考えていた。

ところが、実際の震源は個々のアスペリティをまたがって岩手県沖から茨城県沖まで長さ400km、幅200km以上に及んだ。これは複数のアスペリティが同時に破壊されたと考えることができます」(長尾氏)