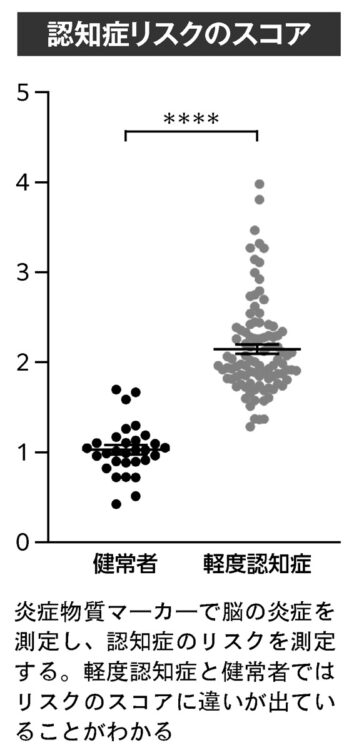

認知症リスクのスコア

「炎症物質の検査は血液で行ないます。近年は免疫測定法(ELISA)の感度が上がっているので、それを利用して脳から漏れ出した微量の炎症物質を血液中で捉えることが可能になりました。炎症物質があれば、変性たんぱく質の産生と蓄積の可能性がわかります。この炎症物質マーカーと同時にアミロイドβやシヌクレインなどの変性たんぱく質マーカーを調べることにより、疾病の種類を特定できます。少量の血液採取でも検査可能なため、定期的に安全に調べることができ、疾病の早期発見につながるものと期待しています」(福永博士)

脳の炎症物質検査は2022年4月から、人間ドックを中心に導入される予定だ。

また新型コロナ後遺症検査にも効用があることがわかっており、後遺症外来での運用を視野に入れている。ゆくゆくは物忘れ外来や心療内科などでも導入を図り、認知症のリスク発見につながる検査としての運用が検討されている。

取材・構成/岩城レイ子

※週刊ポスト2022年2月4日号

福永浩司・東北大学大学院薬学研究科先進脳創薬講座名誉教授・BRIファーマ代表取締役