山頭火、終焉の地に今も残る「一草庵」(愛媛県松山市)

そして山頭火は、松山在住の友人たちに迎えられて、最期の庵「一草庵」に入る。その世話役をした俳人・松山高商教授の髙橋一洵(いちじゅん)への手紙には次の句が添えられた。

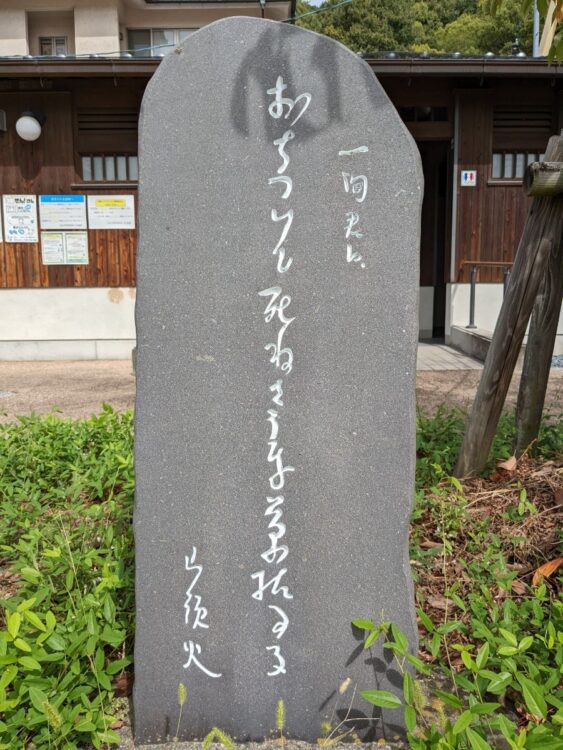

「おちついて死ねさうな草萌ゆる」 山頭火

〈1940(昭和15)年3月12日の日記には、この句を、次の文章を添えて友人に送ったと書いてある。「伊予路の春は日にましうつくしくなります。私もこちらへ移つて来てから、おかげでしごくのんきに暮らせて、今までのやうに好んで苦しむやうな癖がだんだん矯(た)められました。……」。また、「老いてはとかく物に倦(う)みやすく、一人一草の簡素で事足る、所詮(しょせん)私の道は私の愚をつらぬくより外にはありえない」などと書いてもいた。「愚」を守る、という自覚より、「愚」のままにただようしかないという諦め。風来居を出てから四国を行乞遍路した旅は〈名残の放浪〉と言えるように思う〉

句碑「おちついて死ねさうな草枯るる」。庵を見つけてくれた高橋一洵(いちじゅん)へ贈った句で、のちに「草萌ゆる」とした句も残された。書は山頭火

「しごくのんきに暮らせて」いると日記に書くほど、松山での生活はとても穏やかなものだったらしい。

この句をつくってから7か月後の1940年10月10日、一草庵での定例の句会の後に酒を飲み、酔って高いびきをかいて寝た庵主・山頭火は、脳溢血を発症し、そのまま息を引き取った(死因は心臓麻痺)。

まさに念願の「ころり往生」──。金子氏の解説にあるように、「愚のままにただようしかない」という諦念こそ、「人生のしまい方」の極意だろうか。

一草庵の縁側の欄間に掲げられた扁額(実物)

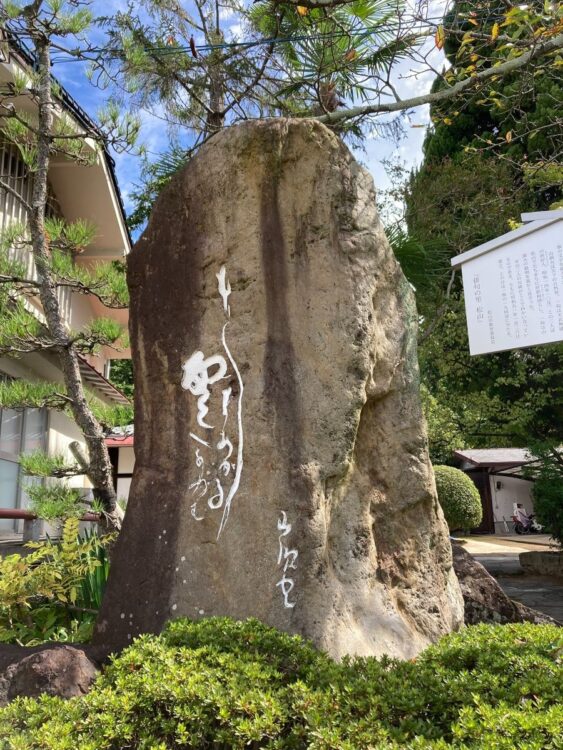

一草庵にある著名な句碑「鉄鉢(てっぱつ)の中へも霰(あられ)」。没後まもなく建立された句碑で、山頭火の髭が納められているという。書は山頭火

一草庵に近い長建寺の境内にある山頭火の句碑「もりもりもりあがる雲へ歩む」。この句を詠んだ5日後に「ころり往生」した

※参考文献/金子兜太・又吉直樹『孤独の俳句 「山頭火と放哉」名句110選』(小学館新書)、村上護監修・校訂『定本山頭火全集』(春陽堂書店)